La calligraphie arabe, bien plus qu’une simple écriture, est une expression artistique majeure du monde arabo-musulman, reconnue pour son élégance, sa complexité et sa profonde charge spirituelle.1 Elle transcende la communication pour devenir une quête de beauté et une manifestation du sacré, un art qui parle autant à l’œil qu’à l’âme.3 Cet art millénaire, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2022 1, témoigne de son importance historique et de sa vitalité continue. Cette reconnaissance internationale n’est pas un simple label ; elle reflète une prise de conscience globale de la nécessité de préserver des formes d’art qui portent en elles l’identité et l’histoire de civilisations entières, particulièrement à une époque de numérisation et d’homogénéisation culturelle. Elle positionne la calligraphie comme un patrimoine mondial, dépassant ses frontières culturelles d’origine. Dès l’introduction, il est crucial d’établir le double rôle de la calligraphie : artistique et spirituel, afin que le lecteur appréhende sa complexité au-delà de la simple esthétique.

I. Aux Origines de l’Écriture : Une Histoire Millénaire

L’évolution de la calligraphie arabe est intimement liée à deux forces motrices : la nécessité religieuse, notamment la transcription du Coran, et le pouvoir politique, qui l’a utilisée à des fins administratives et de prestige.

A. Des Premiers Signes à l’Alphabet Arabe : Un Voyage à Travers le Temps

L’histoire de l’alphabet arabe est un fascinant voyage qui remonte aux écritures sémitiques anciennes. Il est généralement admis que l’alphabet arabe dérive de l’alphabet araméen, via ses variantes nabatéenne ou syriaque.5 Avant l’islam, l’arabe était principalement une langue orale, et l’écriture était peu répandue.6 Cependant, des inscriptions préislamiques, telles que la dédicace trilingue (grec, syriaque, arabe) trouvée à Zabad en Syrie et datée de 512 après J.-C., témoignent des étapes de cette évolution et de l’existence d’une forme d’écriture arabe avant la révélation coranique.5 La connexion des lettres, une caractéristique distinctive de l’écriture arabe, apparaît dans l’écriture nabatéenne cursive dès le Ier siècle de notre ère.5 L’hypothèse dominante suggère que l’abjad (alphabet consonantique) arabe a émergé entre le IIe et le IIIe siècle, faisant la transition entre le dernier nabatéen cursif et les premières inscriptions arabes attestées.5

B. L’Avènement de l’Islam : L’Âge d’Or de la Calligraphie

L’expansion de l’Islam a joué un rôle absolument crucial dans la diffusion et le développement de l’écriture arabe.6 La nécessité de transcrire le Coran, initialement révélé oralement au Prophète Muhammad à partir de 610 et rassemblé sous forme écrite à partir de 653 par le calife ‘Uthman, a donné une impulsion sans précédent à la calligraphie.3 Cet impératif de préserver la parole divine a transformé une écriture utilitaire en un art sacré, où l’esthétique visait à refléter la beauté et la majesté du message divin.

1. Période Omeyyade (661-750) : Premiers Développements et Standardisation

Sous le califat omeyyade, l’alphabet arabe acquiert le statut d’écriture officielle de l’administration d’un empire en pleine expansion.5 Cette période est marquée par un « véritable bouleversement en matière de transmission manuscrite du texte coranique ».5 C’est durant cette ère que les premiers efforts significatifs de standardisation de l’écriture ont lieu. Cela inclut l’introduction progressive des points diacritiques (i’jam) pour différencier les lettres de formes similaires (par exemple, ب, ت, ث) et des signes de vocalisation (tashkil) pour indiquer les voyelles courtes, bien que leur usage ne devienne systématique que plus tard.5 Ces innovations graphiques étaient essentielles pour assurer une lecture correcte et unifiée du Coran à travers les vastes territoires conquis. Des styles d’écriture comme le Hijazi, caractérisé par son inclinaison et son angularité, et les premières formes du Kufi, plus formel et géométrique, sont alors employés pour copier les textes sacrés.5 L’héritage artistique des Omeyyades, y compris la calligraphie développée durant leur règne, continue d’orner de nombreux monuments et objets d’art, témoignant de leur influence culturelle durable.9 Bien que les sources disponibles ne détaillent pas les contributions de calligraphes omeyyades spécifiques 10, l’importance de cette période pour l’établissement des fondations de la calligraphie islamique est indéniable.

2. Période Abbasside (750-1258) : Codification et Floraison des Styles

L’époque abbasside est souvent considérée comme l’âge d’or de la civilisation islamique, et la calligraphie y atteint des sommets de raffinement et de sophistication artistique.9 C’est durant cette période que des maîtres calligraphes ont joué un rôle fondamental dans la structuration et l’embellissement de cet art. Parmi eux, le vizir et calligraphe Abu Ali Muhammad ibn Muqla (885-940) se distingue par sa contribution majeure : la systématisation des règles de proportion de l’écriture arabe.7 Son système, connu sous le nom d’al-khatt al-mansub (l’écriture proportionnée), repose sur l’utilisation du point rhomboïdal (nuqta), tracé par la pleine largeur du bec du qalam, comme unité de mesure, et de la lettre Alif comme module de base pour toutes les autres lettres.7 Cette codification rigoureuse a permis de définir les « six écritures principales » (al-aqlam al-sitta), qui deviendront canoniques dans la tradition calligraphique classique. Ces styles incluent notamment le Naskh, le Thuluth, le Muhaqqaq, le Rayhani, le Tawqi’ et le Riqa’.8 D’autres maîtres calligraphes illustres de cette période, tels qu’Ibn al-Bawwab (mort en 1022), qui a perfectionné les styles codifiés par Ibn Muqla, et Yaqut al-Musta’simi (mort en 1298), célèbre pour sa maîtrise des six styles et pour avoir formé de nombreux disciples, ont perpétué et enrichi cet héritage exceptionnel.8 Le style Kufi, déjà présent, continue également d’évoluer et de se diversifier en de nombreuses variantes ornementales et architecturales.8 La codification par des figures comme Ibn Muqla n’a pas figé l’art mais a fourni une base solide pour une diversification et une innovation continues, servant de tremplin à la créativité plutôt que de la restreindre.

3. Période Ottomane (c. 1299-1922) : Apogée et Diversification

Les Ottomans, qui ont dominé une grande partie du monde islamique à partir du XVIe siècle, étaient réputés pour leur profond amour et leur mécénat de la calligraphie. Ils ont su assimiler les traditions calligraphiques arabes et perses antérieures pour les porter à de nouveaux sommets d’excellence artistique et de diversification.15 Istanbul, la capitale impériale, devint un centre vibrant et influent de l’art calligraphique, attirant des talents de tout l’empire.16 Des calligraphes de renom tels que Sheikh Hamdullah al-Amasi (1436-1520), considéré comme le père de la calligraphie ottomane pour avoir redéfini et perfectionné les six styles classiques, et Hâfiz Osman (1642-1698), célèbre pour ses magnifiques copies du Coran en style Naskh, ont profondément marqué cette époque.10 Sous l’impulsion des sultans, qui étaient souvent eux-mêmes des calligraphes amateurs ou des collectionneurs passionnés, de nouveaux styles ont émergé ou ont été perfectionnés pour répondre aux besoins de l’administration impériale et à l’esthétique de la cour.16 Parmi les innovations ottomanes les plus notables figurent :

- Le Diwani, une écriture de chancellerie extrêmement cursive, fluide et compacte, caractérisée par des ligatures complexes et des lettres parfois dépourvues de points, développée par Housam Roumi sous le règne de Soliman le Magnifique.6

- Le Jeli Diwani, une version plus large, plus dense et encore plus ornementale du Diwani, utilisée pour les documents impériaux d’apparat.6

- Le Ruq’ah (ou Riq’a), un style cursif simplifié, aux traits rapides et aux lettres courtes, développé à la fin du XIXe siècle pour l’écriture quotidienne et les documents administratifs moins formels.10

- La Tughra, un monogramme calligraphique complexe et stylisé servant de signature et d’emblème aux sultans ottomans, combinant leur nom et leurs titres en une composition artistique unique et inimitable, dont celle du sultan Mahmoud Khan calligraphiée par Moustafa Raqim en 1808 est un exemple célèbre.10 Le rôle des mécènes, en particulier les califes et les sultans, a été déterminant dans l’épanouissement de la calligraphie, la transformant en un art de cour prestigieux et soutenant les artistes dans leur quête de perfection.

C. Figures Marquantes : Les Grands Maîtres Calligraphes et Leurs Contributions

Au-delà des grandes périodes historiques, des individus exceptionnels ont façonné l’art de la calligraphie arabe par leur génie créatif et leurs innovations techniques.

Le vizir abbasside Ibn Muqla (885-940) est universellement reconnu pour sa codification révolutionnaire du système des proportions (al-khatt al-mansub), qui a standardisé les formes des lettres en se basant sur le point rhomboïdal (nuqta) et la lettre Alif comme modules de mesure. Cette approche a jeté les bases des six styles classiques et a apporté une rigueur géométrique à l’art.7

Son œuvre fut poursuivie et raffinée par Ibn al-Bawwab (mort en 1022), un autre grand maître de l’époque abbasside, qui a perfectionné les styles établis par Ibn Muqla et a contribué à leur diffusion.10

Yaqut al-Musta’simi (mort en 1298), également actif sous les Abbassides tardifs, est une figure légendaire. Il a excellé dans les six styles canoniques, qu’il a enseignés à de nombreux élèves, et a introduit la technique du qalam taillé en biseau, qui a permis une plus grande finesse et expressivité dans le tracé des lettres.8

Plus tard, dans l’Empire ottoman, Sheikh Hamdullah (1436-1520) est considéré comme une figure de proue. Il a réformé et redéfini les six styles classiques, leur insufflant une nouvelle esthétique qui allait devenir la norme ottomane et influencer des générations de calligraphes. Il est souvent appelé le « père de la calligraphie ottomane ».10

Hâfiz Osman (1642-1698), un autre maître ottoman, est particulièrement célèbre pour ses magnifiques copies du Coran en style Naskh, caractérisées par leur clarté, leur élégance et leur perfection formelle.10

D’autres calligraphes ont également laissé une empreinte indélébile, comme Housam Roumi, qui a développé le style Diwani sous le règne de Soliman le Magnifique 17, et Moustafa Raqim Efendi (1757-1826), un innovateur majeur qui a excellé dans le Jeli Thuluth et a perfectionné la forme de la Tughra impériale.15 Ces maîtres, et bien d’autres, ont non seulement atteint des sommets de virtuosité technique, mais ont aussi, par leur travail, enrichi la dimension spirituelle et culturelle de la calligraphie arabe.

II. Les Fondations de l’Art Calligraphique : Outils, Techniques et Principes Esthétiques

La maîtrise de la calligraphie arabe ne réside pas seulement dans le talent inné, mais aussi dans une connaissance approfondie des outils, une application rigoureuse des techniques et une compréhension des principes esthétiques qui la régissent. La préparation méticuleuse des instruments et des matériaux reflète une philosophie où le processus de création est aussi important que l’œuvre finale, imprégnant l’art d’une dimension méditative et respectueuse.

A. Les Instruments du Calligraphe : Le Qalam, l’Encre et le Papier

Au cœur de la pratique calligraphique se trouvent trois éléments essentiels : le qalam, l’encre et le papier.

Le qalam (calame) est l’instrument d’écriture principal, traditionnellement confectionné à partir d’un roseau (genre Arundo donax ou Phragmites) séché et durci, ou parfois de bambou.7 Le choix du roseau et la manière de tailler sa pointe (le bec, ou nib) sont d’une importance capitale, car ils déterminent l’épaisseur des traits et l’adéquation à un style calligraphique particulier. La pointe est généralement taillée en biseau, et l’angle de cette taille, ainsi que sa largeur, varient considérablement. Il existe des distinctions notables entre le qalam oriental, qui conserve souvent la forme tubulaire du roseau et dont la pointe est taillée selon des mesures classiques (parfois basées sur le nombre de poils d’âne égyptien pour le qalam at-tumar, la référence), et le qalam maghrébin, qui est souvent plat (le roseau étant fendu en deux) et dont la pointe est taillée avec une plus grande liberté, répondant davantage aux préférences du calligraphe.19

L’encre (appelée midâd ou hibr) était traditionnellement préparée par les calligraphes eux-mêmes, selon des recettes transmises de maître à élève. La base la plus courante était la suie (noir de carbone), obtenue par la combustion incomplète de matériaux riches en carbone comme la laine, le bois de pin ou l’huile de lampe. Cette suie était ensuite mélangée à un liant, généralement de la gomme arabique, et à de l’eau pour obtenir une encre noire profonde, indélébile et fluide.7 Des encres de différentes couleurs pouvaient également être préparées en utilisant des pigments naturels. De nos jours, bien que certains calligraphes perpétuent la tradition de fabriquer leur propre encre, des encres industrielles de haute qualité, comme la célèbre encre Rotring, sont largement disponibles et utilisées pour leur commodité et leur constance.19

Le papier (qirtas ou waraq) est le support privilégié de la calligraphie. Introduit dans le monde islamique depuis la Chine au VIIIe siècle, il a progressivement remplacé le papyrus et le parchemin. Pour la calligraphie, un papier lisse et non poreux est essentiel pour permettre au qalam de glisser sans accrocher et pour que l’encre ne fuse pas. Traditionnellement, le papier était spécialement préparé : il était d’abord teint (souvent dans des tons crème ou beige pour réduire la fatigue oculaire, bien que des papiers colorés ou saupoudrés de particules d’or fussent utilisés pour des manuscrits de luxe), puis encollé avec une substance appelée ahar. L’ahar, typiquement un mélange d’amidon, de blanc d’œuf et d’alun, était appliqué en plusieurs couches pour imperméabiliser la surface du papier.7 Une fois sec, le papier encollé était méticuleusement poli, souvent avec une pierre d’agate ou un morceau de verre lisse, jusqu’à obtenir une surface brillante et parfaitement lisse, prête à recevoir l’encre.20 Cette préparation minutieuse pouvait prendre des semaines, voire des mois, et le papier était parfois laissé à vieillir pendant un an ou plus avant d’être utilisé.21 Aujourd’hui, des papiers couchés et lisses de fabrication industrielle sont couramment employés par les calligraphes.21

B. Les Règles de l’Harmonie : Proportion, Équilibre et Rythme

La beauté saisissante de la calligraphie arabe ne doit rien au hasard ; elle est le fruit de l’application de règles précises concernant la proportion des lettres, l’équilibre de la composition et le rythme du tracé. Ces principes, développés et affinés au fil des siècles, confèrent à cet art sa cohérence et son harmonie visuelle. Les principes d’équilibre et de rythme en calligraphie arabe peuvent être perçus comme un microcosme des concepts cosmologiques et philosophiques islamiques d’harmonie (mizan) et d’ordre dans l’univers. L’islam met l’accent sur l’équilibre et l’harmonie dans la création divine ; ainsi, la recherche de l’équilibre dans la composition calligraphique, l’agencement rythmé des lettres et l’utilisation d’ornements géométriques peuvent être interprétés comme une tentative humaine de refléter cet ordre divin sur la page.

1. Proportion : Le Point (Nuqta) et la Lettre Alif comme Modules

Au cœur du système de la calligraphie arabe classique se trouve le concept de « l’écriture proportionnée » (al-khatt al-mansub), dont la formalisation est largement attribuée au vizir et calligraphe abbasside Ibn Muqla au Xe siècle.7 Ce système repose sur deux éléments fondamentaux : le point (nuqta) et la lettre Alif.

Le point rhomboïdal (nuqta), tracé en posant la pleine largeur du bec du qalam sur le papier, sert d’unité de mesure de base.7 C’est un carré parfait lorsque le qalam est tenu à un angle de 90 degrés, mais il prend une forme de losange avec d’autres angles.

La hauteur de la lettre Alif (ا), la première lettre de l’alphabet arabe, est définie par un nombre spécifique de nuqtas superposées. Ce nombre varie selon les styles calligraphiques et les époques, allant généralement de trois à douze points.7 Par exemple, dans certains systèmes, l’Alif peut mesurer sept points de haut. Une fois la hauteur de l’Alif établie, cette lettre devient le module de référence pour déterminer la taille, la largeur, la courbure et les proportions de toutes les autres lettres de l’alphabet.12 La largeur de l’Alif elle-même est également proportionnelle à sa hauteur, souvent un huitième de celle-ci.13 Ce système rigoureux assure une cohérence et une harmonie visuelle à l’ensemble de l’écriture. La standardisation des proportions par Ibn Muqla n’était pas seulement une quête esthétique, mais aussi une tentative de préserver l’intégrité et la lisibilité des textes sacrés et administratifs à travers un vaste empire, constituant ainsi un acte de préservation culturelle et religieuse.

2. Équilibre, Rythme et Composition

Au-delà des proportions intrinsèques de chaque lettre, l’harmonie d’une œuvre calligraphique achevée dépend de l’équilibre visuel entre les lettres, les mots et les espaces vides qui les entourent.4 Le calligraphe doit soigneusement agencer les éléments pour éviter toute sensation de surcharge ou de vide excessif. Le rythme est une autre composante essentielle, créé par la variation délibérée de l’épaisseur des traits (les pleins et les déliés), la fluidité et la tension des courbes, ainsi que par la répétition ou l’alternance des formes verticales, horizontales et arrondies.4 Ce jeu de variations et de répétitions confère à l’écriture une musicalité visuelle, un mouvement qui guide l’œil du spectateur. La composition (tarkib) est l’art d’organiser les mots et les phrases dans l’espace alloué sur la page. Les calligraphes peuvent suivre des lignes de base invisibles, structurer leurs textes selon des formes géométriques (cercles, ovales, carrés), ou créer des compositions plus libres et dynamiques, notamment dans les styles plus tardifs comme le Thuluth ou le Diwani.23 Chaque style calligraphique possède ses propres règles de construction, de ligature entre les lettres et de proportion, qui contribuent à son esthétique unique et reconnaissable.22 L’attention méticuleuse portée à chaque détail, à la forme de chaque lettre et à la justesse de chaque ligne, est ce qui élève la calligraphie arabe au rang d’art visuellement remarquable.22 Les formes mêmes des lettres, qu’elles soient montantes, descendantes ou allongées, contraignent les calligraphes à une recherche constante pour mesurer soigneusement l’espace dans lequel elles s’inscrivent, surtout du fait qu’elles sont presque toujours attachées.4

C. L’Esthétique Calligraphique : Beauté des Lignes, Dynamique des Formes, Couleur et Ornements

L’esthétique de la calligraphie arabe est une synthèse complexe de plusieurs éléments qui concourent à sa beauté et à son expressivité. Elle réside fondamentalement dans la pureté et la fluidité des traits, la tension dynamique qui s’établit entre les lignes droites majestueuses et les courbes souples et gracieuses, et l’harmonie générale de la composition qui en résulte.22 Chaque trait est tracé avec une attention méticuleuse, chaque courbe est savamment équilibrée pour atteindre une perfection formelle.22

La couleur joue un rôle significatif dans l’enrichissement de cette esthétique, ajoutant profondeur, vivacité et signification aux œuvres calligraphiques. Traditionnellement, l’encre noire est la plus largement utilisée, sa sobriété et sa densité symbolisant la gravité, la dignité et la permanence de la parole écrite, en particulier celle du Coran.22 Cependant, les calligraphes ont exploré une palette de couleurs plus étendue pour des raisons esthétiques ou symboliques. L’or et l’argent sont fréquemment employés pour illuminer les lettres, souligner des mots importants (comme les noms divins) ou créer des effets de préciosité dans les manuscrits de luxe.22 D’autres couleurs vives comme le bleu (souvent associé au divin ou au ciel), le rouge (pour les titres ou les corrections), et le vert (couleur symbolique dans l’Islam) sont également utilisées pour créer des contrastes, des jeux de lumière, ou pour différencier des sections de texte, comme les signes de vocalisation ou les séparateurs de versets.8

Les ornements (zakhrafa) constituent un autre aspect crucial de l’esthétique calligraphique. Ils ne se limitent pas aux signes diacritiques et de vocalisation (comme les fatha, damma, kasra, ou les shadda et sukun), qui sont essentiels à la lecture correcte du texte mais qui participent aussi à l’équilibre visuel de la page. Au-delà de ces signes fonctionnels, des éléments purement décoratifs sont souvent intégrés dans et autour de l’écriture. Il peut s’agir de motifs floraux stylisés (arabesques), de motifs géométriques complexes (entrelacs, étoiles), de volutes, ou de vignettes enluminées qui encadrent le texte ou remplissent les espaces vides de la composition.8 Ces éléments ornementaux ne sont pas de simples ajouts ; ils sont conçus pour s’harmoniser avec le style calligraphique employé, enrichissant la texture visuelle de l’œuvre et lui conférant une touche de sophistication et une beauté complexe et raffinée.

III. Un Panorama des Styles Calligraphiques Arabes

La calligraphie arabe n’est pas un art monolithique ; elle se décline en une multitude de styles, chacun possédant une histoire, des caractéristiques graphiques, des règles de proportion et des usages qui lui sont propres. Cette diversité est le fruit d’une longue évolution historique, d’influences régionales et des contributions de générations de maîtres calligraphes.6 Chaque culture et chaque époque a imprimé sa marque, donnant naissance à cette riche variété.

La spécialisation des styles calligraphiques, par exemple le Naskh pour la clarté du Coran, le Diwani pour le prestige des décrets impériaux, ou le Ruq’ah pour la rapidité de l’écriture quotidienne, illustre une adaptation fonctionnelle de l’art aux besoins sociétaux, tout en maintenant des standards esthétiques élevés. Cette diversification démontre que la calligraphie était un ensemble d’outils graphiques sophistiqués, adaptés à des contextes variés plutôt qu’un art figé.

Le tableau suivant offre une synthèse des principaux styles abordés :

| Nom du Style | Origine/Période Principale | Caractéristiques Graphiques Clés | Usages Courants |

| Kufi | Koufa, Irak ; VIIe-Xe siècles | Angulaire, lignes verticales courtes/horizontales longues, aspect « carré », nombreuses variantes. | Premiers Corans, inscriptions architecturales (pierre, stucs), monnaies, céramiques. |

| Naskh | Monde arabe ; popularisé au IXe s. (Ibn Muqla) | Cursif, arrondi, très lisible, équilibré, harmonieux, proportions claires. | Copie du Coran (style par excellence), textes littéraires, documents administratifs, base de la typographie arabe. |

| Thuluth | Période omeyyade/abbasside ; apogée Mamelouk (XIVe-XVe s.) | Ample, majestueux, lettres courbes, hampes étirées, dynamique, nécessite grande maîtrise. | Titres de sourates, inscriptions architecturales monumentales (mosquées), manuscrits de luxe, kiswa de la Kaaba. |

| Diwani | Empire ottoman ; XVIe-XVIIe siècles (Soliman le Magnifique) | Très cursif, fluide, lettres compactes et entrelacées, souvent sans points, difficile à lire. | Décrets impériaux (firmans), correspondance officielle, documents de la cour ottomane. |

| Ruq’ah | Empire ottoman ; fin XIXe siècle | Simplifié, rapide, lettres courtes et denses, lignes horizontales brèves, pratique. | Écriture manuscrite quotidienne, correspondance informelle, titres de journaux, publicité. |

| Maghribi | Maghreb et Al-Andalus ; à partir du Xe siècle | Formes arrondies, courbes amples et ouvertes, finales descendant profondément, ductus souple. | Corans, manuscrits religieux et littéraires, inscriptions architecturales au Maghreb et en Andalousie. |

| Muhaqqaq | Période abbasside | Ample, alerte, courbes aplaties, terminaisons des lettres allongées et effilées. | Corans de grand format, souvent pour la lecture publique. |

| Rayhani | Période abbasside | Version miniature et plus délicate du Muhaqqaq, fin et élégant. | Corans, textes littéraires de luxe. |

| Tawqi’ | Période abbasside | Écriture de chancellerie, hampes étirées, larges courbes sous la ligne principale. | Actes officiels, signatures des califes. |

| Nasta’liq | Perse ; XIVe-XVIe siècles | Style « suspendu », fluide, élégant, courbes délicates, ligatures harmonieuses. | Poésie persane, littérature, utilisé dans les mondes iranien, ottoman et indien. |

A. Le Kufi (Coufique) : Majesté Angulaire et Ancienne

Originaire de la ville de Koufa en Irak, et développé entre le VIIe et le Xe siècle, le style Kufi (ou Coufique) est l’un des plus anciens et des plus importants styles de la calligraphie arabe.2 Il se caractérise par son aspect angulaire prononcé, avec des lignes verticales courtes et des traits horizontaux allongés, conférant souvent à l’écriture une apparence « carrée » ou rectiligne.

Initialement, le Kufi fut largement utilisé pour la copie des premiers manuscrits du Coran, sa solennité et sa clarté se prêtant bien à la transcription du texte sacré.8 Sa structure géométrique le rendait également adapté à la gravure sur pierre pour les inscriptions monumentales sur les mosquées, les palais et les stèles, ainsi que sur les pièces de monnaie et les objets en céramique.17 La lisibilité relative du Kufi, due à son aspect espacé et à ses formes distinctes, était un atout pour les premiers convertis à l’Islam qui apprenaient à lire le Coran.17

Au fil du temps, de nombreuses variantes du Kufi ont émergé, témoignant de sa richesse et de sa capacité d’adaptation. On distingue notamment :

- Le Kufi simple ou archaïque : aux formes pures et dépouillées.

- Le Kufi floral ou fleuri (kufi muzahhar) : où les lettres s’achèvent par des motifs végétaux stylisés.

- Le Kufi tressé ou entrelacé (kufi mutarabat) : dont les hastes verticales s’entrelacent de manière complexe.

- Le Kufi géométrique ou quadrillé (kufi murabba’ ou banna’i) : où les lettres s’inscrivent dans une grille carrée, souvent utilisé dans l’architecture en briques ou en carreaux de céramique.2

B. Le Naskh : Clarté et Élégance Cursive, le Style du Coran par Excellence

Le style Naskh, dont le nom signifie « copie » ou « transcription » en arabe, est un style calligraphique cursif, arrondi et d’une grande lisibilité.17 Il s’est développé dès les premiers siècles de l’Islam et a été particulièrement popularisé et codifié par le vizir et calligraphe Ibn Muqla au IXe siècle.

Ses formes équilibrées, ses lignes claires et son harmonie générale en font le style privilégié pour la copie du Coran, à tel point qu’il est souvent considéré comme « l’écriture du Coran » par excellence. Sa clarté le rend idéal pour la lecture de textes longs et pour les ouvrages didactiques.

La polyvalence du Naskh est l’une de ses grandes qualités : il peut être adapté à différentes tailles d’écriture, des petits formats des manuscrits aux grandes inscriptions décoratives. Sa simplicité et sa lisibilité l’ont également rendu idéal pour les applications modernes, servant de base à la majorité des polices de caractères arabes utilisées dans l’imprimerie et le numérique.8 En raison de ses principes fondamentaux clairs concernant la proportion des lettres et l’harmonie de la composition, le Naskh est très souvent le premier style enseigné aux débutants en calligraphie arabe, constituant une base solide pour l’apprentissage d’autres styles plus complexes.18

C. Le Thuluth : Puissance et Souplesse Monumentale

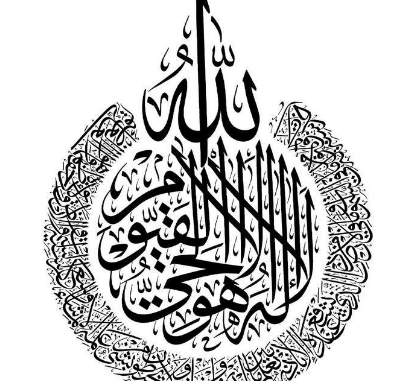

Le style Thuluth, dont le nom signifie « un tiers » en arabe (probablement en référence à la proportion de ses lignes courbes par rapport aux droites, ou à sa taille par rapport à un style plus grand de l’époque omeyyade), est l’un des styles majeurs et les plus imposants de la calligraphie arabe.2 Il est réputé pour son ampleur, son énergie et sa majesté, se caractérisant par des lettres aux courbes puissantes et souples, des hampes verticales étirées et un aspect légèrement cursif et dynamique.2

27

La maîtrise du Thuluth requiert une connaissance approfondie des proportions et une grande habileté technique, ce qui en fait l’un des styles les plus difficiles à exécuter parfaitement.17 En raison de sa complexité et de sa taille souvent importante, le Thuluth a rarement été utilisé pour copier l’intégralité du texte coranique. Il est en revanche fréquemment employé pour les titres de sourates dans les Corans, les inscriptions architecturales monumentales (notamment sur les façades et à l’intérieur des mosquées, des madrasas et des palais), les manuscrits de grand luxe, les pierres tombales et les objets en céramique.8 Un des exemples les plus célèbres et les plus visibles de l’utilisation du Thuluth est le tissu noir brodé d’or (la kiswa) qui recouvre la Kaaba à La Mecque.17 Le Thuluth est également très prisé pour les compositions artistiques autonomes (lawha), où les calligraphes explorent ses possibilités plastiques, créant parfois des formes figuratives (zoomorphiques ou anthropomorphiques) à partir des lettres elles-mêmes.17

D. Le Diwani : Fluidité Royale et Ornementale

Le style Diwani est une écriture calligraphique ottomane distinctive, introduite et développée principalement aux XVIe et XVIIe siècles, notamment sous le règne du sultan Soliman le Magnifique, où le calligraphe Housam Roumi joua un rôle clé dans sa formalisation.16 Son nom dérive du terme « diwan », qui désignait le conseil d’État ou la chancellerie ottomane, reflétant son usage principal.15

15

Le Diwani se distingue par sa grande cursivité, sa fluidité et l’interconnexion étroite de ses lettres, qui sont souvent compactes et s’élancent en diagonale ascendante de droite à gauche. Les lettres sont fréquemment dépourvues de points diacritiques ou ceux-ci sont intégrés de manière stylisée, et les ligatures entre les caractères sont inhabituelles, ce qui peut rendre sa lecture difficile pour les non-initiés.2 Cette complexité visait en partie à prévenir la falsification des documents officiels.

Il était principalement utilisé pour la rédaction des documents impériaux, des décrets (firmans), de la correspondance diplomatique et d’autres écrits émanant de la cour ottomane.15

Une variante, le Jeli Diwani (ou Diwani Jali), est encore plus large, plus dense et plus ornementale. Les espaces entre les lettres et les mots sont remplis de nombreux petits signes décoratifs et de points, créant une composition visuellement riche et texturée.6

De nos jours, l’élégance et le caractère sophistiqué du Diwani en font un style apprécié pour les compositions artistiques, les logos, les cartes de vœux et les invitations de mariage.17

E. Le Ruq’ah (Riqa) : Simplicité et Efficacité pour l’Usage Quotidien

Le style Ruq’ah (ou Riq’a), dont le nom signifie « petit morceau de papier » ou « note », est une écriture cursive développée principalement à la fin du XIXe siècle dans l’Empire ottoman, dérivant en partie des styles Diwani et Thuluth.2 Il a été conçu pour être une écriture simple, claire et rapide à tracer.2

10

Ses caractéristiques principales sont des lettres courtes, compactes et plutôt grasses, avec des lignes horizontales très brèves et des mouvements ascendants et descendants minimisés. Les points diacritiques sont souvent simplifiés ou connectés aux lettres. Le Ruq’ah est l’écriture manuscrite la plus couramment utilisée dans de nombreux pays arabes aujourd’hui pour la prise de notes, la correspondance personnelle et l’écriture quotidienne en général, en raison de son efficacité et de sa facilité d’apprentissage.23

Historiquement, il était utilisé par les fonctionnaires et les personnes instruites de l’Empire ottoman pour la correspondance et les documents non officiels. De nos jours, outre son usage manuscrit, le Ruq’ah est également employé dans la publicité, les titres de magazines, les enseignes et parfois dans la conception graphique pour son aspect moderne et direct.2

F. Le Maghribi : L’Élégance Distinctive de l’Occident Musulman

Le style Maghribi (ou Maghrébin) est une famille de styles calligraphiques qui s’est développée à partir du Xe siècle dans les régions de l’Occident musulman, c’est-à-dire le Maghreb (Afrique du Nord – Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) et Al-Andalus (l’Espagne musulmane).2 Il se distingue nettement des styles orientaux (comme le Naskh ou le Thuluth) par un ensemble de caractéristiques graphiques spécifiques.

32

Le Maghribi est reconnaissable à ses formes généralement arrondies, ses courbes amples et ouvertes, et un ductus (manière de tracer les lettres) particulier où les finales de certaines lettres (comme le noun final ou le qaf final) descendent profondément sous la ligne d’écriture en formant des boucles généreuses et fluides.2 Les hastes verticales sont souvent droites et fines.

Plusieurs variantes régionales et stylistiques du Maghribi existent, notamment :

- L’Andalusi : souvent plus petit et parfois plus anguleux, utilisé en Al-Andalus.

- Le Fasi : associé à la ville de Fès au Maroc.

- Le Qayrawani : lié à Kairouan en Tunisie.

- Le Sudani (ou Sahraoui) : une variante utilisée en Afrique de l’Ouest subsaharienne, caractérisée par des traits plus épais et des formes plus audacieuses. 19 Le style Maghribi a été largement utilisé pour la copie des Corans, des manuscrits religieux, juridiques et littéraires, ainsi que pour les inscriptions architecturales sur les mosquées, les madrasas et les palais dans ces régions.2 L’influence géographique et culturelle est ici patente, démontrant comment un art initialement centré autour du Coran s’est régionalisé, absorbant des esthétiques locales et devenant un marqueur fort d’identité culturelle pour l’Occident musulman.

G. Autres Styles Notables : Un Monde de Diversité

La richesse de la calligraphie arabe s’étend bien au-delà des styles les plus universellement connus. Plusieurs autres écritures, souvent issues des « six styles » classiques ou développées dans des contextes régionaux spécifiques, méritent d’être mentionnées pour leur beauté et leur importance historique :

- Le Muhaqqaq : Signifiant « réalisé avec soin » ou « précis », le Muhaqqaq est une écriture ample, claire et majestueuse. Il se caractérise par des lettres bien espacées, des courbes aplaties et des terminaisons des lettres souvent allongées et effilées horizontalement, soulignant la ligne d’écriture. Il était très prisé pour la copie des Corans de grand format, en particulier à l’époque mamelouke.6

- Le Rayhani : Souvent décrit comme une version miniature et plus délicate du Muhaqqaq (son nom signifie « basilic », évoquant la finesse et le parfum de la plante), le Rayhani partage la clarté et l’élégance du Muhaqqaq mais avec des traits plus fins et des proportions réduites. Il était également utilisé pour la copie de Corans et de textes littéraires de luxe.6

- Le Tawqi’ : Signifiant « signature », le Tawqi’ était une écriture de chancellerie utilisée par les califes abbassides pour signer les actes officiels. Il se caractérise par des hampes étirées et de larges courbes sous la ligne principale, avec des lettres souvent connectées de manière continue. Il est resté une écriture de chancellerie relativement peu usitée pour d’autres textes.8 Le Riqa’ (à ne pas confondre avec le Ruq’ah plus tardif) est une version miniature du Tawqi’, également très peu utilisée.

- Le Nasta’liq (ou Farsi) : Né en Perse (Iran actuel) probablement au XIVe siècle et perfectionné aux XVe-XVIe siècles, le Nasta’liq est un style d’une élégance et d’une fluidité remarquables. Son nom est une contraction de Naskh et Ta’liq (un style de chancellerie persan plus ancien). Il se caractérise par un tracé « suspendu », où les mots semblent descendre en diagonale sur la page, avec des courbes délicates, des traits fins et épais contrastés, et une grande harmonie. Il est devenu l’écriture par excellence pour la poésie persane et a été largement adopté dans les mondes iranien, ottoman (où il était appelé Ta’liq) et moghol en Inde pour la littérature et les manuscrits de prestige.2

- Le Bihari : Écriture spécifique à l’Inde musulmane, principalement utilisée pour la copie des Corans entre le XIVe et le XVIe siècle. Il se distingue par des traits horizontaux épais et allongés contrastant avec des verticales plus fines.8

- Le Hijazi : L’une des plus anciennes formes d’écriture arabe, utilisée pour les premiers Corans avant la standardisation des styles Kufi et Naskh. Il est généralement anguleux, avec une inclinaison vers la droite, et un tracé moins formel que le Kufi.8

Cette hiérarchie implicite des styles, où certains sont jugés plus nobles, plus complexes à maîtriser ou réservés à des usages spécifiques (comme le Thuluth pour les inscriptions monumentales ou le Nasta’liq pour la poésie), ainsi que la nécessité d’une longue et rigoureuse formation auprès d’un maître, soulignent le statut élevé du calligraphe en tant qu’artiste érudit et gardien d’une tradition prestigieuse.

IV. Au-delà de l’Écriture : La Signification Profonde de la Calligraphie Arabe

La calligraphie arabe transcende largement sa fonction première de transcription de la langue. Elle est investie d’une signification culturelle, spirituelle et artistique profonde qui en fait l’une des expressions les plus emblématiques et les plus vénérées des civilisations arabo-musulmanes.

A. Un Art Sacré : Le Lien Intrinsèque avec le Coran et la Spiritualité Islamique

Le lien entre la calligraphie arabe et le Coran est fondamental et indissociable. Le Coran étant considéré par les musulmans comme la parole littérale de Dieu révélée au Prophète Muhammad, sa transcription est perçue comme un acte de dévotion et de vénération suprême.7 L’art calligraphique est né, en grande partie, du désir de magnifier ce texte sacré, de lui offrir un écrin visuel digne de sa nature divine.6 Ainsi, les versets coraniques, les noms de Dieu (Asma al-Husna), et les invocations pieuses constituent la source d’inspiration la plus courante et la plus élevée pour les calligraphes.3

La calligraphie est donc bien plus qu’une simple technique d’écriture embellie ; elle est envisagée comme une manifestation du divin sur le plan terrestre, une voie d’accès visuelle vers l’Un, vers la transcendance.3 Les lettres de l’alphabet arabe elles-mêmes sont souvent investies d’une dimension sacrée et symbolique, considérées comme des « vaisseaux de la révélation » ou des reflets des réalités célestes.3 Par exemple, la lettre Alif, par sa forme droite et verticale, peut symboliser l’Unicité divine (Tawhid) ou le Calame primordial.

La contemplation d’une œuvre calligraphique, en particulier lorsqu’elle représente des textes sacrés, peut ainsi devenir une expérience spirituelle profonde, un support à la méditation qui vise à élever l’âme et à rapprocher le fidèle de la présence divine.3 La beauté formelle de la calligraphie, son harmonie et son rythme, sont perçus comme un reflet de la beauté et de l’harmonie de la création divine. L’interdiction ou la forte restriction de la représentation figurative (aniconisme) dans certains contextes de l’art islamique, notamment religieux, a pu contribuer à l’élévation de la calligraphie au rang d’art décoratif et spirituel suprême. L’écriture devient alors image, portant en elle une charge esthétique et symbolique d’autant plus grande.

B. Expression Culturelle et Identitaire

Au-delà de sa dimension intrinsèquement religieuse, la calligraphie arabe est un pilier fondamental de l’identité culturelle des peuples arabes et, plus largement, du monde islamique.2 Elle est le reflet de la richesse, de la diversité et de la sophistication de cette civilisation multimillénaire.18 À travers les siècles, chaque culture au sein du vaste monde islamique – qu’elle soit arabe, perse, turque, indienne ou maghrébine – a non seulement adopté l’écriture arabe mais l’a également modelée, adaptée et enrichie selon ses propres sensibilités esthétiques et ses traditions artistiques. Ce processus d’appropriation et de diversification a donné naissance à une multitude de styles calligraphiques régionaux qui sont devenus de véritables marqueurs identitaires, témoignant de la vitalité et de la créativité de ces différentes cultures.6

La calligraphie agit ainsi comme un « pont entre le passé et le présent, entre la tradition et la modernité » 18, assurant une continuité culturelle et transmettant un héritage artistique et intellectuel de génération en génération. Elle est présente dans l’éducation, dans la littérature, dans l’artisanat, et continue d’inspirer les artistes et les designers contemporains.

C. La Calligraphie dans l’Architecture et les Objets d’Art

L’omniprésence de la calligraphie dans l’environnement visuel du monde islamique est l’une de ses caractéristiques les plus frappantes. Elle orne avec une splendeur inégalée les monuments architecturaux les plus emblématiques : mosquées, palais, madrasas (écoles théologiques), mausolées et fontaines publiques.2 Les versets coraniques, les hadiths (paroles du Prophète), les noms divins, les invocations pieuses ou encore les dates de fondation sont intégrés de manière magistrale dans la structure même des édifices. Ils se déploient sur les frises qui courent le long des murs, remplissent les cartouches au-dessus des portails, décorent les coupoles majestueuses, les mihrabs (niches indiquant la direction de La Mecque) et les minbars (chaires à prêcher). Les styles Kufi géométrique, Thuluth monumental ou Naskh élégant sont fréquemment employés, réalisés en sculpture sur pierre ou en stuc, en mosaïque de céramique, en bois sculpté ou en peinture.2

La calligraphie se retrouve également sur une multitude d’objets d’art et d’artefacts du quotidien, témoignant de son intégration profonde dans la vie des gens. Elle embellit les pages des manuscrits enluminés (Corans, recueils de poésie, traités scientifiques), les plats et les vases en céramique, les bassins et les chandeliers en métal incrusté, les coffres et les panneaux en bois sculpté ou marqueté, les tapis et les textiles précieux, les armes d’apparat, les pièces de monnaie et les sceaux, ainsi que les pierres tombales.3 Par cette présence diffuse, la calligraphie ne se contente pas d’une fonction décorative ; elle vise à sanctifier la vie quotidienne, à infuser le beau dans l’utile, et à créer un environnement où le rappel du spirituel et des valeurs culturelles est constant, façonnant ainsi un paysage esthétique et sacré.3

V. La Calligraphie Arabe Aujourd’hui : Entre Tradition et Modernité

Loin d’être un art figé dans le passé, la calligraphie arabe continue de vibrer au rythme du monde contemporain, témoignant d’une remarquable capacité d’adaptation et d’innovation. Elle navigue avec aisance entre la fidélité à des traditions séculaires et l’impératif de créativité pour rester pertinente dans un contexte globalisé. Ce dialogue constant entre l’ancien et le nouveau est la clé de sa vitalité persistante.

A. L’Art Calligraphique Contemporain : Nouvelles Expressions et Artistes

La calligraphie arabe connaît un renouveau et une effervescence notables sur la scène artistique contemporaine. De nombreux artistes, tout en étant profondément ancrés dans la connaissance des styles classiques tels que le Kufi, le Naskh ou le Thuluth, n’hésitent pas à les réinterpréter, à les déconstruire ou à les fusionner pour créer des œuvres résolument modernes.1 Ils explorent de nouveaux supports (toile, plexiglas, métal, installations numériques), de nouvelles techniques (peinture gestuelle, collage, techniques mixtes) et de nouvelles palettes de couleurs, s’affranchissant parfois des contraintes traditionnelles pour privilégier l’expression personnelle et l’expérimentation formelle.

Des calligraphes comme le Marocain Abdelmalik Nounouhi, basé à Paris, transforment la lettre arabe en une « architecture poétique » ou une « poésie visuelle » abstraite, où la forme et le mouvement priment sur la lisibilité immédiate du texte, cherchant à toucher une sensibilité universelle au-delà des barrières linguistiques.35 L’Irakien Hassan Massoudy, vivant en France, est une autre figure majeure, connu pour ses compositions puissantes et épurées où la calligraphie, souvent de grande taille et en couleurs vives, dialogue avec des textes poétiques ou des sagesses universelles.10

De nombreux autres artistes, issus de divers pays du monde arabe et de la diaspora, contribuent à cette dynamique, chacun apportant sa vision unique. Des événements artistiques d’envergure, tels que la Biennale de la Calligraphie de Sharjah ou la Biennale de la Calligraphie Arabe de Dubaï, témoignent de la vitalité et de la reconnaissance croissante de cet art sur la scène internationale.35 La reconnaissance internationale, comme celle de l’UNESCO, et la présence dans des biennales d’art contemporain signalent un intérêt grandissant pour la calligraphie arabe au-delà de ses contextes culturels d’origine, l’intégrant pleinement dans le patrimoine artistique mondial.

B. Intégration dans le Design Graphique, la Mode et Autres Domaines

L’esthétique raffinée et expressive de la calligraphie arabe en fait une source d’inspiration majeure et de plus en plus prisée dans de nombreux domaines du design contemporain. Dans le design graphique, les lettres arabes, avec leurs courbes élégantes et leurs structures dynamiques, sont utilisées pour créer des logos percutants, des identités visuelles sophistiquées, des affiches artistiques, des mises en page de livres et de magazines, ainsi que des typographies numériques innovantes.1 Des styles traditionnels comme le Diwani, avec sa fluidité, ou le Ruq’ah, avec sa modernité graphique, sont souvent adaptés et stylisés pour des applications contemporaines.1

Dans le domaine de la mode, la calligraphie arabe apparaît sur des vêtements, des bijoux et des accessoires, apportant une touche d’originalité et de richesse culturelle. Les créateurs l’utilisent comme motif décoratif, comme message ou comme symbole identitaire.

La décoration intérieure s’empare également de cet art, avec des tableaux calligraphiques, des panneaux muraux, des coussins ou des objets décoratifs qui intègrent des éléments de calligraphie pour créer des ambiances élégantes et porteuses de sens.

Même le street art et le graffiti dans de nombreuses villes du monde arabe et au-delà intègrent la calligraphie, la sortant des galeries et des musées pour l’inscrire dans l’espace public, souvent avec des messages sociaux ou poétiques. Cette fusion entre un art traditionnel ancestral et les applications les plus modernes témoigne de l’extraordinaire polyvalence et de la pérennité de la calligraphie arabe, lui permettant de rayonner et de se réinventer continuellement dans des domaines variés de la création actuelle.1

C. Apprendre la Calligraphie Arabe : Méthodes et Ressources

L’apprentissage de la calligraphie arabe est un cheminement qui demande patience, discipline et dévouement. Traditionnellement, cet art se transmet de maître (ustadh ou sheikh) à élève (talmidh ou murid) au cours d’une relation pédagogique souvent longue et exigeante.19 L’élève apprend en observant, en imitant et en recevant les corrections personnalisées de son maître. Cet apprentissage rigoureux, qui peut durer de nombreuses années, est parfois sanctionné par une Ijazah, un certificat de maîtrise qui atteste de la compétence du calligraphe et l’autorise à son tour à enseigner et à signer ses œuvres, inscrivant ainsi son nom dans une chaîne de transmission (silsila) remontant aux grands maîtres du passé.20 Les maîtres guident l’élève à travers l’étude des différents styles, en commençant souvent par des écritures jugées plus accessibles comme le Ruq’ah pour sa simplicité ou le Naskh pour sa clarté et son rôle fondamental dans la lecture du Coran, avant d’aborder des styles plus complexes comme le Thuluth.18

Aujourd’hui, si l’enseignement traditionnel auprès d’un maître reste la voie royale pour ceux qui le peuvent, de nombreuses ressources modernes ont rendu l’apprentissage de la calligraphie arabe plus accessible à un public plus large. On trouve ainsi :

- Des livres et manuels d’initiation, comme ceux du maître calligraphe Ghani Alani, qui proposent des méthodes progressives et des exercices pratiques.41

- Des cours en ligne, des plateformes d’e-learning et des tutoriels vidéo (notamment sur YouTube) qui offrent des démonstrations, des leçons et des conseils pour apprendre les bases des différents styles.20

- Des applications mobiles dédiées à l’apprentissage de l’alphabet arabe et des rudiments de la calligraphie.36

- Des ateliers et des stages organisés par des associations culturelles ou des calligraphes professionnels. Il est intéressant de noter qu’il n’est pas toujours indispensable de maîtriser la langue arabe pour commencer à apprendre la calligraphie. Beaucoup de débutants abordent cet art d’un point de vue purement esthétique, se concentrant sur la beauté des formes et le plaisir du geste, même si une connaissance de la langue enrichit considérablement la compréhension et l’appréciation de l’œuvre.40 La démocratisation de l’apprentissage via ces ressources numériques offre des opportunités sans précédent, mais elle soulève aussi la question de la profondeur et de la qualité de la transmission par rapport à la richesse de l’enseignement traditionnel maître-élève et à la signification du système de l’Ijazah, qui garantit une lignée de savoir et une compétence reconnue.

D. Préservation d’un Patrimoine Mondial : Numérisation et Promotion

Face aux défis du temps et à la fragilité des supports traditionnels, la préservation de l’immense patrimoine que représente la calligraphie arabe est devenue une priorité pour de nombreuses institutions culturelles et pour la communauté internationale. La numérisation des manuscrits anciens, des Corans historiques et des œuvres calligraphiques conservées dans les bibliothèques et les musées du monde entier est une entreprise majeure en cours.1 Cette démarche permet non seulement de sauvegarder ces trésors pour les générations futures, mais aussi de les rendre accessibles à un public beaucoup plus large de chercheurs, d’étudiants et d’amateurs d’art via des bases de données et des bibliothèques numériques en ligne.

Parallèlement, des ressources éducatives numériques sont développées pour faciliter l’étude et la compréhension de cet art. Des plateformes en ligne proposent des fiches techniques sur les styles, des exercices pratiques, des enregistrements audio de termes techniques, et des analyses d’œuvres, offrant un accès sans précédent aux trésors et aux savoir-faire de la calligraphie arabe.1 Des initiatives comme « L’Écriture arabe en 50 fiches » constituent des bases documentaires précieuses.

La reconnaissance de la calligraphie arabe comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2022 1 est une étape cruciale. Elle souligne l’importance universelle de cet art et encourage les efforts internationaux pour sa sauvegarde, sa transmission et sa promotion. Cette reconnaissance contribue à sensibiliser le public à la valeur de cet héritage et à soutenir les communautés de praticiens qui le maintiennent vivant.

VI. Conclusion : La Calligraphie Arabe, un Pont Vivant entre Passé, Présent et Futur

La calligraphie arabe, par sa richesse historique inégalée, sa profonde spiritualité, son éblouissante diversité stylistique et sa remarquable capacité à se réinventer continuellement, demeure un art d’une pertinence et d’une beauté exceptionnelles. Elle est infiniment plus qu’une simple écriture ornementale ; elle est une gardienne de la mémoire collective, une expression intime de l’âme, et une source inépuisable d’inspiration artistique et spirituelle. En continuant de tisser avec grâce et intelligence des liens subtils entre la fidélité à une tradition séculaire et l’audace de l’innovation contemporaine, la calligraphie arabe s’offre au monde comme un témoignage vibrant de la créativité humaine, un langage universel de beauté, et un pont lumineux entre les cultures et les époques. Sa nature souvent abstraite, son accent sur la pureté de la ligne et l’harmonie de la forme, lui confèrent un langage visuel qui peut transcender les barrières culturelles et linguistiques, expliquant sans doute son attrait croissant et son appréciation à l’échelle mondiale.

VII. FAQ – Vos Questions sur la Calligraphie Arabe

- Q1 : Peut-on apprendre la calligraphie arabe sans connaître la langue arabe?

- Réponse : Oui, il est tout à fait possible de commencer l’apprentissage de la calligraphie arabe sans maîtriser la langue. De nombreux débutants se concentrent initialement sur la forme, le tracé des lettres et l’aspect artistique comme des éléments graphiques.40 Cependant, il est indéniable qu’une compréhension, même basique, de la langue arabe enrichira grandement l’appréciation, la profondeur du travail et la capacité à choisir et à comprendre les textes calligraphiés.

- Q2 : Quel style est recommandé pour les débutants?

- Réponse : Le choix du premier style peut varier selon les maîtres et les méthodes d’enseignement. Souvent, le style Ruq’ah est conseillé en raison de sa relative simplicité structurelle et de sa rapidité d’exécution, ce qui permet d’acquérir rapidement les bases de la tenue du qalam et du mouvement.20 Le Naskh est également un excellent point de départ en raison de sa clarté, de ses proportions bien définies et de son rôle fondamental dans l’écriture du Coran et des textes courants.18 Certains enseignants peuvent préférer commencer par des lettres isolées du style Thuluth pour inculquer d’emblée la rigueur des proportions. L’important est de commencer par les principes de base : la tenue correcte du qalam, la préparation de l’encre et du papier, et le tracé précis des lettres fondamentales.

- Q3 : Combien de temps faut-il pour apprendre la calligraphie arabe?

- Réponse : La durée de l’apprentissage est très subjective et dépend de nombreux facteurs : l’investissement personnel de l’élève, la régularité et l’intensité de la pratique, les aptitudes individuelles, la qualité de l’enseignement et le niveau de maîtrise visé.40 Acquérir les bases d’un style simple peut prendre quelques mois de pratique assidue. Cependant, pour maîtriser plusieurs styles, développer sa propre expression artistique et être reconnu comme un calligraphe accompli, plusieurs années, voire une décennie ou plus, de pratique dévouée sont généralement nécessaires.20

- Q4 : Quel matériel de base est nécessaire pour commencer?

- Réponse : Pour débuter en calligraphie arabe, le matériel essentiel comprend :

- Un qalam (calame) : Il peut être acheté ou fabriqué à partir de roseau ou de bambou. Pour les débutants, des feutres calligraphiques à pointe biseautée peuvent aussi être une option pour se familiariser avec les traits.

- De l’encre de calligraphie : L’encre de Chine noire liquide est souvent recommandée pour commencer.

- Du papier lisse ou glacé : Un papier qui ne boit pas l’encre et sur lequel le qalam peut glisser facilement est crucial. Du papier couché ou du papier layout conviennent bien.7

- Un encrier (dwaya) avec un morceau de soie ou de coton (liqa) à l’intérieur pour réguler la quantité d’encre sur le qalam.

- Q5 : Où trouver des ressources pour apprendre la calligraphie arabe?

- Réponse : Les ressources pour apprendre la calligraphie arabe sont aujourd’hui variées :

- Enseignement traditionnel : Rechercher un maître calligraphe pour des cours en personne est l’idéal pour un apprentissage approfondi.

- Livres et manuels d’initiation : Plusieurs ouvrages pédagogiques sont disponibles.41

- Cours en ligne et plateformes dédiées : De nombreux sites web et plateformes proposent des cours structurés, payants ou gratuits.20

- Tutoriels vidéo : Des plateformes comme YouTube regorgent de démonstrations et de leçons gratuites proposées par des calligraphes.36

- Ateliers et associations culturelles : Se renseigner localement sur les ateliers ou les associations qui proposent des initiations ou des cours réguliers.

- Q6 : Quelle est la différence entre la calligraphie et l’écriture arabe courante?

- Réponse : L’écriture arabe courante, comme celle utilisée pour écrire une lettre ou prendre des notes (souvent une forme simplifiée du Ruq’ah), sert principalement à la communication quotidienne et rapide. La calligraphie arabe, en revanche, est un art qui vise la beauté esthétique, l’harmonie des formes et l’expression spirituelle, en suivant des règles de proportion, de rythme et de composition bien définies et souvent complexes.10 Elle est généralement plus élaborée, demande une maîtrise technique spécifique acquise par un long apprentissage, et est considérée comme une forme d’art visuel à part entière.

Sources des citations

- Top 50 des plus belles calligraphies arabes : les etapes fascinantes …, consulté le mai 13, 2025, https://www.butterflycouture.fr/top-50-des-plus-belles-calligraphies-arabes-les-etapes-fascinantes-de-leur-creation/

- L’art de la calligraphie arabe – Les Petites Expériences au Maroc, consulté le mai 13, 2025, https://www.lespetitesexperiences.com/2024/05/17/lart-de-la-calligraphie-arabe/

- La dimension spirituelle et gnostique de la calligraphie : du …, consulté le mai 13, 2025, http://www.teheran.ir/spip.php?article1316

- La Calligraphie Arabe, consulté le mai 13, 2025, http://tunisie.retraite.free.fr/pdfdossier/calligraphiearabe.pdf

- Histoire de l’alphabet arabe — Wikipédia, consulté le mai 13, 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27alphabet_arabe

- Histoire de la calligraphie arabe | abdelbenbelkacem – Ateliers, consulté le mai 13, 2025, https://www.benbelkacem.com/histoire-de-la-calligraphie-arabe

- Histoire de la calligraphie arabe | Djellaba Tradition, consulté le mai 13, 2025, https://djellaba-tradition.com/blogs/infos/lhistoire-de-la-calligraphie-arabe

- Les styles calligraphiques arabes – BnF Essentiels, consulté le mai 13, 2025, https://essentiels.bnf.fr/fr/album/f7044cce-3a63-4d7b-a8d3-f597e3d3f503-styles-calligraphiques-arabes

- Quel héritage les Omeyyades et les Abbassides ont-ils laissé dans le monde musulman moderne ? – Les Sherpas, consulté le mai 13, 2025, https://sherpas.com/p/histoire/heritage-omeyyades-abbassides.html

- Calligraphie arabe – Wikipédia, consulté le mai 13, 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphie_arabe

- consulté le janvier 1, 1970, https://www.google.com/search?q=calligraphes+p%C3%A9riode+Omeyyade+contributions

- (PDF) Mathematical concepts in Arabic calligraphy: The proportions …, consulté le mai 13, 2025, https://www.researchgate.net/publication/341718553_Mathematical_concepts_in_Arabic_calligraphy_The_proportions_of_the_Alif

- Mathematical concepts in Arabic calligraphy: The proportions of the …, consulté le mai 13, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7255603/

- L’art et l’âme de la calligraphie islamique : exploration des textes coraniques – ArtMajeur, consulté le mai 13, 2025, https://www.artmajeur.com/fr/magazine/5-histoire-de-l-art/l-art-et-l-ame-de-la-calligraphie-islamique-exploration-des-textes-coraniques/335158

- Calligraphie arabe | La calligraphie ottomane, consulté le mai 13, 2025, https://www.typographie.org/trajan/arabe/arabe_5.html

- (PDF) History of Islamic Calligraphy in the Ottoman Empire, consulté le mai 13, 2025, https://www.researchgate.net/publication/377653445_History_of_Islamic_Calligraphy_in_the_Ottoman_Empire

- Les sept principaux styles de calligraphie arabe | Middle East Eye …, consulté le mai 13, 2025, https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/les-sept-principaux-styles-de-calligraphie-arabe

- Quels sont les principes de la calligraphie arabe moderne ? – mosaic info, consulté le mai 13, 2025, https://mosaic-info.ch/culture/quels-sont-les-principes-de-la-calligraphie-arabe-moderne.php

- ich.unesco.org, consulté le mai 13, 2025, https://ich.unesco.org/doc/src/47821.pdf

- www.cnrpah.org, consulté le mai 13, 2025, https://www.cnrpah.org/pci-bnd/images/calligraphie_fr.pdf

- Le Papier – Le Matériel – Dessin Calligraphie arabe, consulté le mai 13, 2025, https://dessincalligraphiearabe.fr/le-papier/

- L’art de la calligraphie arabe : découvrez les techniques et l …, consulté le mai 13, 2025, https://www.lingueo.com/blog/lart-de-la-calligraphie-arabe-decouvrez-les-techniques-et-lesthetique-de-lecriture-arabe

- la typographie arabe, consulté le mai 13, 2025, https://clementvalette.fr/M/memoire/

- A guide to the seven styles of Arabic calligraphy | Middle East Eye, consulté le mai 13, 2025, https://www.middleeasteye.net/discover/arabic-calligraphy-guide-seven-styles

- Kufi calligraphy : résultats (11 mille) d’images libres de droits, de photos de stock et d’illustrations | Shutterstock, consulté le mai 13, 2025, https://www.shutterstock.com/fr/search/kufi-calligraphy

- Exemple d’écriture naskh – BnF Essentiels, consulté le mai 13, 2025, https://essentiels.bnf.fr/fr/image/c13c387e-8ff3-4ff3-8028-dbc9ee599b81-exemple-ecriture-naskh

- Fichier:Calligraphie arabe thuluth 2.svg – Wikipédia, consulté le mai 13, 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Calligraphie_arabe_thuluth_2.svg

- 5+ Thousand Thuluth Art Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures | Shutterstock, consulté le mai 13, 2025, https://www.shutterstock.com/search/thuluth-art

- Calligraphie arabe – Police Diwani : image vectorielle de stock (libre de droits) 303080114, consulté le mai 13, 2025, https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/arabic-calligraphy-our-good-days-diwani-303080114

- Voyager au Proche et Moyen-Orient avec la calligraphie arabe – FlockEO Blog, consulté le mai 13, 2025, https://flockeo.blog/voyager-calligraphie-arabe/

- Les styles calligraphiques régionaux | BnF Essentiels, consulté le mai 13, 2025, https://essentiels.bnf.fr/fr/livres-et-ecritures/ecriture-et-art/aa0a9dbc-1b20-49fd-8aef-b0753d01dac5-calligraphie-arabe/article/747e71d9-b65d-4517-a089-74a55d9c670d-styles-calligraphiques-regionaux

- Maghribi hi-res stock photography and images – Alamy, consulté le mai 13, 2025, https://www.alamy.com/stock-photo/maghribi.html

- Shahada Calligraphie Arabe Sur Script Maghribi. Preuve Qu’il N’y a Pas De Dieu Sauf Allah. Illustration Du Vecteur D’art Islamique Illustration de Vecteur – Illustration du concept, lettre – Dreamstime, consulté le mai 13, 2025, https://fr.dreamstime.com/shahada-calligraphie-arabe-script-maghribi-preuve-qu-n-y-pas-dieu-sauf-allah-illustration-du-vecteur-d-art-islamique-image255165363

- Quelles sont les origines de la calligraphie arabe? – Arjazia, consulté le mai 13, 2025, https://arjazia.com/articles/quelles-sont-les-origines-de-la-calligraphie-arabe/

- Abdelmalik Nounouhi: Calligraphie Arabe Contemporaine, consulté le mai 13, 2025, https://nounouhi-art.com/

- ▷ Les secrets de l’écriture arabe : un guide pour débutants – Talkao translation apps, consulté le mai 13, 2025, https://talkao.com/fr/blog/les-secrets-de-lecriture-arabe-un-guide-pour-debutants/

- Ijazah (diploma) | Library of Congress, consulté le mai 13, 2025, https://www.loc.gov/item/2019714485/

- Histoire, Vision & Expertise en Enseignement Islamique en Ligne – Al-Dirassa, consulté le mai 13, 2025, https://al-dirassa.com/fr/qui-sommes-nous/

- consulté le janvier 1, 1970, https://www.google.com/search?q=ijazah+calligraphie+arabe+ma%C3%AEtre+%C3%A9l%C3%A8ve

- FAQ : Questions fréquentes – – Dessin Calligraphie arabe, consulté le mai 13, 2025, https://dessincalligraphiearabe.fr/faq/

- Calligraphie arabe : Initiation – Alani, Ghani – Livres – Amazon, consulté le mai 13, 2025, https://www.amazon.fr/Calligraphie-arabe-Initiation-Ghani-Alani/dp/221507065X

- Calligraphie arabe : découvrir gratuitement l’art millénaire – Superprof, consulté le mai 13, 2025, https://www.superprof.fr/blog/apprendre-la-langue-arabe-avec-le-dessin/

- Apprendre la calligraphie arabe à Sciences Po – YouTube, consulté le mai 13, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=xNA0ly5373I

- Apprendre la calligraphie arabe – Plan d’Action pour commencer, consulté le mai 13, 2025, https://dessincalligraphiearabe.fr/comment-commencer-lapprentissage-methode/

- consulté le janvier 1, 1970, https://www.google.com/search?q=apprendre+calligraphie+arabe+en+ligne

- FAQs | L’Écriture arabe pour vous, consulté le mai 13, 2025, https://www.lecriturearabepourvous.com/faqs