La Langue Arabe : Histoire, Culture et Rayonnement d’une Langue Monde

I. Introduction : L’Arabe, une Langue Monde au Carrefour des Civilisations

La langue arabe, ٱلْعَرَبِيَّة (al-ʿarabiyya), est bien plus qu’un simple moyen de communication ; elle représente une clé essentielle pour accéder à la compréhension de cultures plurielles, de spiritualités diverses et d’une histoire qui s’étend sur plusieurs millénaires.1 Souvent perçue à travers des prismes réducteurs en Occident, elle recèle une richesse intrinsèque et une portée mondiale qui méritent une exploration approfondie.2 Son rôle historique de pont entre les civilisations, facilitant la transmission des savoirs et le dialogue interculturel, continue de résonner aujourd’hui.4

Son importance quantitative et institutionnelle actuelle est indéniable. L’arabe figure parmi les langues les plus parlées au monde, avec des estimations fluctuant entre 420 et 480 millions de locuteurs, incluant les locuteurs natifs et ceux qui l’utilisent comme langue seconde.1 Elle est de loin la langue sémitique la plus répandue, devançant largement l’amharique.7 Son statut officiel est reconnu dans 25 à 28 États souverains, principalement situés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais s’étendant également à des pays comme le Tchad et l’Érythrée.2 De plus, l’arabe est l’une des six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (ONU) depuis 1973, aux côtés de l’anglais, du chinois, de l’espagnol, du français et du russe, et joue un rôle clé dans d’autres instances internationales majeures telles que la Ligue des États Arabes, l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et l’Union Africaine (UA).1 Sa présence s’étend également aux importantes communautés de la diaspora arabe disséminées en Europe, dans les Amériques, en Afrique et en Australie.3

Cet article propose un voyage détaillé au cœur de la langue arabe, explorant ses origines profondes au sein de la grande famille des langues sémitiques, l’évolution fascinante de son système d’écriture, la distinction cruciale entre ses formes classique, standard moderne et dialectales, la complexité de l’identité des peuples se reconnaissant comme Arabes, son expansion historique spectaculaire à travers les conquêtes et les échanges culturels, la richesse et la vitalité de ses parlers régionaux, ainsi que la splendeur de ses expressions artistiques les plus emblématiques : la poésie, le chant et la calligraphie. Conformément à la richesse et parfois à la complexité des sujets abordés, ce parcours intégrera les différentes théories ou versions qui coexistent au sein de la recherche scientifique, notamment sur les questions d’origines ou d’interprétations historiques. L’objectif est d’offrir une vision nuancée et complète de cet univers linguistique et culturel.

Cette démarche est d’autant plus nécessaire que l’arabe, malgré son statut de langue mondiale majeure, souffre souvent d’une relative méconnaissance ou d’une image stéréotypée en dehors du monde arabophone.2 Les données confirment sans équivoque son importance numérique et institutionnelle.1 Pourtant, comme le notent certaines analyses 2, elle reste « souvent oubliée » ou moins mise en avant que d’autres langues considérées comme « d’avenir ». Cette dissonance entre sa portée réelle et sa perception suggère l’influence de facteurs extra-linguistiques – qu’il s’agisse de représentations culturelles, du contexte géopolitique, ou de la complexité perçue de la langue elle-même (son alphabet distinctif, le phénomène de la diglossie). Ce travail vise donc non seulement à informer, mais aussi à dépasser ces perceptions pour révéler la richesse, la complexité et la vitalité réelles de la langue et de la culture arabes.

II. Aux Origines d’une Langue Millénaire : L’Arabe dans la Famille Sémitique

Pour saisir l’essence et l’histoire de la langue arabe, il est fondamental de la replacer dans son contexte linguistique originel : la famille des langues sémitiques.1 Cette famille constitue elle-même une branche majeure de l’ensemble encore plus vaste des langues afro-asiatiques (parfois appelées chamito-sémitiques).7 Les langues sémitiques, dont le foyer principal est le Proche-Orient 16, partagent des caractéristiques structurelles profondes, notamment un système de racines consonantiques (le plus souvent trilitères) qui forment la base du lexique, ainsi que la présence de certaines consonnes gutturales (pharyngales, laryngales) qui leur confèrent une sonorité particulière.16

Traditionnellement, les linguistes divisent les langues sémitiques en deux grands groupes géographiques et historiques :

- Le Sémitique Septentrional : Ce groupe comprend :

- Le Sémitique Oriental, dominé par l’Akkadien (avec ses dialectes Babylonien et Assyrien), une langue majeure de la Mésopotamie antique écrite en cunéiforme, attestée dès le IIIe millénaire avant J.-C..16

- Le Sémitique Occidental, lui-même subdivisé en :

- Cananéen (dès le IIe millénaire av. J.-C.), qui inclut le Phénicien (ancêtre de nombreux alphabets, dont le grec et le latin), l’Hébreu, le Moabite, l’Ammonite, etc..16

- Araméen (dès le XVe s. av. J.-C.), qui fut la lingua franca du Proche-Orient pendant des siècles et a donné naissance à de nombreuses écritures et dialectes, dont le Syriaque, le Nabatéen, le Palmyrénien, et l’araméen biblique.16

- Le Sémitique Méridional : Ce groupe inclut :

- Le Sudarabique, comprenant les langues épigraphiques anciennes d’Arabie du Sud (Sabéen, Minéen, Qatabanite, Hadramawtique) et les langues sudarabiques modernes parlées aujourd’hui sur les côtes sud de la péninsule (Mehri, Soqotri, Jibbali, etc.).16

- L’Éthiopien, avec le Guèze (langue liturgique ancienne), le Tigré, le Tigrinya et l’Amharique (langue officielle de l’Éthiopie).16

- L’Arabe, qui constitue la branche la plus largement répandue de ce groupe aujourd’hui.16

Si la place de l’arabe au sein des langues sémitiques est claire, l’origine géographique de la famille afro-asiatique dans son ensemble fait l’objet de débats intenses et non résolus parmi les spécialistes.20 Plusieurs hypothèses majeures coexistent :

- L’hypothèse Africaine : Plusieurs chercheurs situent le foyer originel en Afrique, invoquant la très grande diversité des branches non sémitiques de l’afro-asiatique (couchitique, omotique, berbère, tchadique, égyptien ancien) sur ce continent.20 Les localisations précises varient : la Corne de l’Afrique (Ehret, Blench), la côte occidentale de la Mer Rouge (Ehret, qui propose une datation très ancienne, supérieure à 15 000 ans BP), la vallée de l’Omo (Blench, vers 7 500 ans BP), la région de Khartoum (Bender), ou encore la frange sud du Sahara (Diakonoff).20 Certains linguistes, comme Mohamed Diriye Abdullahi, vont jusqu’à suggérer que le sémitique lui-même serait originaire d’Afrique et aurait migré secondairement vers l’Asie.20

- L’hypothèse Asiatique (Levant) : D’autres chercheurs, comme Colin Renfrew ou Alexander Militarev, proposent une origine au Proche-Orient, liée à la culture natoufienne (environ 12 500 à 9 500 av. J.-C.) et à la diffusion de l’agriculture et de l’élevage lors de la révolution néolithique.20 Cette hypothèse s’appuie sur les plus anciennes attestations écrites des langues sémitiques et sur l’archéologie levantine.20 Cependant, elle peine à expliquer la concentration de la diversité linguistique afro-asiatique en Afrique.20

Il est crucial de noter que ces hypothèses portent sur une période très reculée, bien antérieure aux premières traces écrites. Les estimations de l’âge du proto-afro-asiatique varient considérablement, allant de 9 500 à 18 000 ans avant le présent.20 La plus ancienne attestation écrite d’une langue de cette famille demeure celle de l’égyptien ancien, vers 3400 av. J.-C., voire 4000 av. J.-C. si l’on considère certaines poteries gerzéennes.20

Quant aux premières manifestations écrites de la langue arabe elle-même, elles sont bien plus tardives et témoignent d’une longue période de développement avant l’émergence de l’arabe classique.1 On trouve ainsi :

- Des inscriptions dites « arabiques », utilisant divers alphabets sud-sémitiques (dérivés du sudarabique) ou nord-sémitiques (influencés par l’araméen) : le Tamudéen (dès le Ve s. av. J.-C.), le Lihyanite et le Haséen (Arabie orientale), le Safaïtique (trouvé en grand nombre au sud-est de Damas, datant principalement du IIe s. av. J.-C. au IIIe s. ap. J.-C., souvent de simples noms propres ou graffitis).16 Des inscriptions en caractères sudarabiques ont aussi été trouvées à Qaryat al-Fāw (Ier s. av. J.-C.).23

- Des inscriptions utilisant l’alphabet nabatéen (un dérivé de l’araméen) pour noter une langue qui présente déjà des caractéristiques arabes. L’inscription d’En Avdat dans le Néguev (fin Ier / début IIe s. ap. J.-C.) en est un exemple précoce.23 L’inscription clé est celle d’al-Namara (328 ap. J.-C.), trouvée en Syrie, qui commémore Imru’ al-Qays, « roi de tous les Arabes », et utilise une écriture nabatéenne tardive mais une langue considérée comme de l’arabe.16

- Des inscriptions utilisant un alphabet déjà distinctement proto-arabe ou arabe ancien : l’inscription trilingue (grec-syriaque-arabe) de Zabad près d’Alep (512 ap. J.-C.) 7, l’inscription bilingue (grec-arabe) de Harran (568 ap. J.-C.) dans le sud de la Syrie, et une inscription du Jabal Usays (vers 528 ap. J.-C.).24

Ces témoignages épigraphiques, bien que souvent courts, fragmentaires et d’interprétation parfois débattue 16, sont cruciaux. Ils attestent sans ambiguïté de la présence et de l’évolution de la langue arabe, ainsi que de l’émergence progressive de son écriture propre, dans une vaste zone englobant la péninsule Arabique et ses marches septentrionales (Syrie, Jordanie), bien avant l’avènement de l’Islam.7 Cependant, ils ne représentent pas encore une tradition littéraire écrite comparable à la riche poésie orale qui fleurissait à la même époque.16

Cette préhistoire linguistique et scripturale met en lumière deux aspects importants. Premièrement, la prédominance de l’oralité avant l’Islam. La relative rareté et le caractère souvent fonctionnel (funéraire, dédicatoire) des inscriptions 16 contrastent vivement avec la sophistication et l’importance culturelle attribuées à la poésie orale préislamique, transmise de génération en génération par les ruwât (transmetteurs).1 Cela suggère que l’écrit, bien qu’existant, occupait une place secondaire dans la société arabe préislamique, réservé à des usages spécifiques, avant que la fixation du Coran ne lui confère un statut central et sacré.

Deuxièmement, la complexité des origines et l’incertitude qui entoure encore certaines questions fondamentales. Le manque de consensus scientifique sur le berceau géographique de la famille afro-asiatique 20 et les discussions sur les influences précises (nabatéen vs syriaque) ayant façonné l’alphabet arabe 16 témoignent des difficultés inhérentes à la reconstruction d’un passé aussi lointain. Les preuves disponibles – linguistiques, archéologiques, épigraphiques – sont souvent fragmentaires, indirectes ou ouvertes à des interprétations divergentes. Cette incertitude fait partie intégrante de l’état actuel de la recherche et doit être reconnue comme telle.

III. L’Évolution de l’Écriture Arabe : De l’Abjad Nabatéen à l’Art Calligraphique

L’histoire de l’écriture arabe est celle d’une transformation progressive, depuis ses racines sémitiques jusqu’à son épanouissement en un art calligraphique d’une richesse exceptionnelle. Son développement est intimement lié à l’histoire culturelle et religieuse du monde arabe.

Les Racines Nabatéennes et Araméennes

L’immense majorité des spécialistes s’accorde aujourd’hui pour faire remonter l’origine directe de l’alphabet arabe moderne à l’écriture cursive utilisée par les Nabatéens.1 Ce peuple arabe, dont le royaume florissant avait pour capitale Pétra (actuelle Jordanie) entre le IVe siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C., utilisait une forme particulière de l’alphabet araméen pour écrire sa propre langue (un dialecte araméen teinté d’arabe) mais aussi, de plus en plus, la langue arabe elle-même, comme en témoignent les inscriptions tardives.23 L’alphabet araméen, quant à lui, est un descendant direct de l’alphabet phénicien, matrice de nombreux systèmes d’écriture dans le monde.16 C’est donc de cette lignée phénicien > araméen > nabatéen qu’émerge l’écriture arabe. Les caractéristiques fondamentales de l’écriture arabe – système consonantique (abjad), sens de lecture de droite à gauche, et surtout la tendance à lier les lettres entre elles en écriture cursive – se trouvent déjà en germe dans l’écriture nabatéenne tardive, notamment dans ses formes cursives attestées dès le Ier siècle ap. J.-C..22 Une influence de l’alphabet syriaque, autre dérivé de l’araméen utilisé par des communautés chrétiennes arabophones notamment à Hîra en Mésopotamie, est également possible et débattue, concernant la forme de certaines lettres ou l’introduction de la vocalisation.16

L’Émergence d’un Alphabet Arabe Distinct

La période allant approximativement du IIe au VIe siècle ap. J.-C. voit la différenciation progressive d’un alphabet spécifiquement arabe à partir du nabatéen cursif.24 Les inscriptions de cette époque charnière, comme celles d’al-Namara (328), Zabad (512) ou Harran (568), illustrent cette transition.7 L’alphabet se simplifie, certaines formes de lettres évoluent, et le système se stabilise pour mieux noter les 28 phonèmes consonantiques de la langue arabe. Il est plausible que des centres culturels arabes préislamiques, notamment ceux influencés par le christianisme (comme Hîra ou les Ghassanides en Syrie), aient joué un rôle dans l’élaboration et la diffusion de cette nouvelle écriture avant le VIIe siècle.16

La Révolution Coranique : Standardisation et Amélioration

L’avènement de l’Islam au début du VIIe siècle et la révélation du Coran constituent un tournant décisif pour l’écriture arabe.1 La nécessité impérieuse de fixer par écrit le texte sacré, considéré comme la parole divine, pour garantir sa transmission fidèle et sa récitation correcte, va catalyser la standardisation et la diffusion de l’alphabet arabe.

- Standardisation et Diffusion: L’arabe et son écriture deviennent la langue et l’écriture officielles de l’administration du nouvel empire islamique sous le califat omeyyade (661-750), notamment sous Abd al-Malik (r. 685-705).24 Cette décision politique, couplée à l’expansion fulgurante de l’empire, assure une diffusion massive de l’écriture arabe de l’Espagne à l’Asie centrale.30

- Amélioration par les Diacritiques: L’alphabet arabe primitif, hérité du nabatéen, était un abjad pur, notant uniquement les consonnes et les voyelles longues. De plus, plusieurs lettres possédaient la même forme de base (ex: ب, ت, ث, ن, ي en position initiale ou médiane). Pour lever ces ambiguïtés, cruciales pour la lecture univoque du Coran, un système de points diacritiques (iʿjām ou nuqaṭ) fut développé et systématisé pour distinguer les consonnes homographes.16 Parallèlement, des signes suscrits et souscrits (ḥarakāt ou tashkīl), représentant les voyelles brèves (fatḥa pour /a/, ḍamma pour /u/, kasra pour /i/) et l’absence de voyelle (sukūn), furent introduits pour guider la prononciation correcte.16 Ce système de vocalisation, dont les premières formes utilisaient des points colorés avant d’adopter les petits signes actuels, est traditionnellement attribué au grammairien Abu al-Aswad al-Du’ali (m. 688) et à ses disciples, sous l’impulsion des gouverneurs omeyyades.24

Caractéristiques Fondamentales de l’Écriture Arabe

L’écriture arabe, telle qu’elle s’est fixée à l’issue de ce processus, présente plusieurs caractéristiques distinctives :

- Alphabet Consonantique (Abjad): Il note principalement les 28 consonnes de la langue arabe. Les trois semi-voyelles (Alif, Wāw, Yāʾ) servent aussi à noter les voyelles longues (/ā/, /ū/, /ī/). La Hamza (coup de glotte) est parfois considérée comme une 29e lettre.22 Les voyelles brèves sont indiquées par les ḥarakāt, mais sont souvent omises dans les textes non coraniques ou non pédagogiques.

- Sens d’Écriture: Elle se lit et s’écrit de droite à gauche.22

- Nature Cursive: Les lettres d’un même mot sont généralement liées les unes aux autres, formant un tracé continu. Seules quelques lettres (dites « non connectantes » comme Alif, Dāl, Dhāl, Rāʾ, Zāy, Wāw) ne se lient pas à la lettre suivante.

- Formes Contextuelles: La graphie de la plupart des lettres varie en fonction de leur position dans le mot : isolée, initiale, médiane ou finale.22 Cette plasticité contribue à l’esthétique fluide de l’écriture.

L’histoire de l’écriture arabe illustre parfaitement comment une nécessité religieuse fondamentale – la préservation et la transmission exacte du Coran – a pu agir comme un puissant catalyseur pour la standardisation d’un système d’écriture et son amélioration technique (ajout des diacritiques).7 Ce processus n’a pas seulement fixé l’orthographe et la lecture, il a aussi sacralisé l’écriture elle-même, la préparant à devenir un support privilégié pour l’expression artistique à travers la calligraphie.25

Par ailleurs, cette écriture, une fois stabilisée, a démontré une remarquable capacité d’adaptation et une évolution continue. Loin de rester figée, elle a donné naissance à une multitude de styles calligraphiques distincts (Koufique, Naskh, Thuluth, Maghribi, etc.), chacun avec ses propres règles esthétiques et ses usages privilégiés.28 De plus, elle a été adoptée et adaptée pour noter de nombreuses autres langues, parfois non sémitiques, comme le persan, l’ourdou, le pachto, l’ancien turc ottoman, le swahili ou le malais, témoignant de sa flexibilité et de son prestige culturel bien au-delà du monde arabe.2 Cette double dynamique de standardisation pour le sacré et d’adaptation pour le profane et l’artistique est une clé pour comprendre la richesse de l’histoire de l’écriture arabe.

IV. De l’Arabe Classique à l’Arabe Moderne : Une Langue aux Multiples Visages

L’une des caractéristiques les plus frappantes de la langue arabe est sa stratification historique et fonctionnelle. Comprendre l’arabe aujourd’hui nécessite de distinguer ses différents registres, notamment l’arabe classique, l’arabe standard moderne et les dialectes parlés.

L’Arabe Classique : Le Socle Historique et Religieux

Le terme « arabe classique » (العَرَبِيَّة الفُصْحَى, al-ʿarabiyya al-fuṣḥā, littéralement « l’arabe le plus éloquent/pur ») désigne la forme de la langue arabe qui s’est cristallisée et a été codifiée principalement entre le Ve et le IXe siècle de notre ère.1 Il recouvre plusieurs strates historiques :

- L’Arabe Ancien de la Poésie Préislamique: La langue riche et élaborée des grands poètes de la Jāhiliyya (période préislamique), dont les œuvres (comme les Mu’allaqāt) ont servi de modèle linguistique et esthétique pour les générations suivantes.7 La tradition classique considère souvent la langue des Quraysh (la tribu de La Mecque) comme la plus pure, mais la recherche moderne penche plutôt pour l’existence d’une koinè poétique panarabe.16

- L’Arabe Coranique: La langue du Coran, révélé au prophète Mahomet au début du VIIe siècle.1 Considérée par les musulmans comme inimitable et parfaite, elle constitue la référence suprême de la langue arabe et sa source de prestige principal.13 Sa fixation écrite a joué un rôle majeur dans la standardisation de la langue et de l’alphabet (voir Section III).

- L’Arabe Classique Post-Coranique: La langue utilisée par les écrivains, les savants, les administrateurs et les théologiens durant l’âge d’or de la civilisation arabo-musulmane (principalement sous les califats Omeyyade et Abbasside, VIIIe-XIIIe siècles).1 C’est la langue d’une immense production littéraire, scientifique, philosophique et juridique.

L’Arabe Standard Moderne (ASM) : L’Héritage Adapté

L’Arabe Standard Moderne (ASM), également appelé Arabe Littéral Moderne (الفُصْحَى المُعَاصِرَة, al-fuṣḥā al-muʻāṣira), représente l’évolution naturelle de l’arabe classique pour répondre aux besoins de communication du monde contemporain.1 Son émergence est généralement située au XIXe siècle, période de la Nahḍa (Renaissance arabe), marquée par l’introduction de l’imprimerie en Égypte, le développement de la presse, l’ouverture aux idées et technologies occidentales, et la nécessité d’exprimer de nouveaux concepts.1

L’ASM est aujourd’hui la langue écrite commune à l’ensemble du monde arabophone. C’est la langue :

- De l’éducation formelle, de l’école primaire à l’université.

- Des médias écrits (journaux, livres, magazines) et audiovisuels formels (journaux télévisés, documentaires).

- De l’administration, de la politique et de la diplomatie.

- De la littérature moderne et contemporaine (romans, essais, etc.).

- Des discours religieux et des publications théologiques modernes.1

Il se caractérise par une structure grammaticale largement héritée de l’arabe classique, mais avec un lexique considérablement enrichi pour intégrer les termes techniques, scientifiques et sociaux modernes, souvent par dérivation à partir de racines anciennes, par emprunt (principalement à l’anglais et au français) ou par néologie.6 Il présente également une certaine simplification stylistique par rapport à la prose classique la plus ornée.

Le Phénomène de la Diglossie : Deux Registres en Coexistence

La situation linguistique la plus caractéristique du monde arabe est la diglossie : la coexistence, au sein de la même communauté linguistique, de deux variétés distinctes de la même langue, utilisées dans des contextes sociaux différents.1

- Le Registre Haut (H – High): Représenté par l’Arabe Standard Moderne (ASM). C’est la variété apprise, principalement à l’école, associée au prestige, à l’écrit, à la formalité, à la religion et à l’unité panarabe.6 Elle est comprise par la majorité des arabophones éduqués, quelle que soit leur origine géographique.6 Cependant, elle n’est la langue maternelle de personne ; elle est toujours acquise comme une langue seconde ou une variété scolaire.13

- Le Registre Bas (L – Low): Représenté par les dialectes arabes, appelés ʿāmmiyya (عامية – langue commune) au Machrek ou dārija (دارجة – langue courante) au Maghreb. Ce sont les langues maternelles, acquises naturellement dès l’enfance, utilisées dans la communication quotidienne, informelle, familiale, et dans la culture populaire (chansons, séries TV, théâtre populaire).1 Ces dialectes varient considérablement d’une région à l’autre (voir Section VII) et sont souvent perçus, à tort ou à raison, comme moins « purs » ou moins « corrects » que l’ASM, bien qu’ils possèdent leurs propres règles et leur propre richesse.15

Il est important de noter qu’il n’existe pas de séparation étanche entre ces deux registres. Dans la pratique, les locuteurs naviguent souvent entre l’ASM et leur dialecte, produisant des formes intermédiaires ou mixtes, parfois appelées « arabe médian » (lugha wusṭā) ou « arabe éduqué parlé » (educated spoken Arabic). Ce registre mixte est fréquemment utilisé dans les médias (talk-shows, débats), dans l’enseignement informel, ou lors de conversations entre arabophones de dialectes différents.14

Cette stratification complexe n’est pas le signe d’une décadence, mais plutôt d’une adaptation historique remarquable. L’ASM assure une continuité avec le riche héritage classique et coranique, tout en permettant à la langue de fonctionner dans le monde moderne.6 Il ne s’agit pas d’une rupture radicale mais d’une évolution, où le prestige immense de l’arabe classique a permis sa survie et son adaptation plutôt que son remplacement total par les dialectes, comme ce fut le cas pour le latin face aux langues romanes.16 L’ASM maintient une unité linguistique écrite et formelle à travers le vaste monde arabe.

Parallèlement, la diglossie est devenue une caractéristique structurelle et durable du paysage linguistique arabe.2 Elle reflète des dynamiques sociales et historiques complexes, oscillant entre le pôle de l’unité (incarné par la fuṣḥā, symbole d’identité panarabe et religieuse) et celui de la diversité (exprimée par la vitalité des dialectes, ancrés dans les réalités locales et quotidiennes). Comprendre la langue arabe dans sa totalité implique nécessairement de saisir cette dualité fonctionnelle, où chaque registre, standard ou dialectal, remplit des fonctions communicatives spécifiques et complémentaires.

V. Qui sont les Arabes? Peuple(s), Culture(s) et Identité(s) Plurielles

La question « Qui sont les Arabes? » est loin d’être simple et appelle des réponses nuancées, tant l’identité arabe est une notion complexe, façonnée par l’histoire, la langue, la culture et l’auto-perception.42

Définir l’Arabité : Un Défi aux Multiples Facettes

Plusieurs approches coexistent pour définir ce qui constitue l’identité arabe :

- L’Approche Linguistique: La définition la plus courante et souvent considérée comme fondamentale repose sur la langue. Est Arabe celui ou celle dont la langue maternelle est une variété de l’arabe.43 Cette définition est cependant nuancée par des auteurs comme Maxime Rodinson, qui incluent ceux qui, même sans parler couramment l’arabe, le considèrent comme leur langue « naturelle » ou patrimoniale.42 La langue arabe, notamment dans sa forme classique et coranique, est vue comme un « ferment identitaire puissant » et un « critère historique distinctif et continu de l’arabité ».43

- L’Approche Culturelle et Historique: Une autre perspective, mise en avant par l’historien H.A.R. Gibb, définit comme Arabes « tous ceux pour qui l’événement central de l’histoire est la mission de Mahomet […] et la mémoire de l’Empire arabe et qui, en outre, chérissent la langue arabe et son héritage culturel comme leur commune possession ».42 Cette définition souligne l’importance de la conscience historique et du patrimoine culturel partagé, incluant l’impact de l’Islam.42 Elle pose cependant problème car elle peut exclure les Arabes non-musulmans (chrétiens, etc.) qui ne partagent pas forcément la centralité de l’événement islamique, ou même les Arabes préislamiques qui existaient bien avant Mahomet.42 Elle nécessite donc d’être complétée ou nuancée.

- L’Approche par Auto-Identification: Finalement, l’identité arabe relève aussi de la revendication et de la conscience subjective. Sont Arabes ceux qui se considèrent et se ressentent comme tels, qui revendiquent cette identité et ont une « conscience d’arabité ».43 Cette dimension est cruciale à l’époque contemporaine, notamment avec l’émergence des nationalismes.

- Une Perspective Alternative (Ibn Taymiyya): Le théologien médiéval Ibn Taymiyya proposait une définition intéressante, moins basée sur la lignée que sur l’adhésion culturelle : « est arabe celui que l’arabité domine […] mais celui qui a abandonné l’arabité n’est plus arabe, même s’il est descendant d’arabes ».44

Mythes et Histoires des Origines : Qahtanites et Adnanites

La tradition arabe classique elle-même classe les peuples arabes selon une généalogie semi-mythique 44 :

- Les « Arabes Disparus » (al-ʿarab al-bāʾida): Tribus anciennes mentionnées dans le Coran ou les légendes préislamiques, comme les ʿĀd, les Thamūd, les Tasm, les Jadīs, dont il reste peu de traces archéologiques.44

- Les « Arabes Arabisants » ou « Purs Arabes » (al-ʿarab al-ʿāriba): Ce sont les Qahtanites, considérés comme les Arabes originels, issus d’Arabie du Sud (Yémen). Leur ancêtre éponyme est Qahtan. Ils se divisent en deux grandes branches, Himyar et Kahlan, ancêtres de nombreuses tribus historiques (Azd, Ghassanides, Lakhmides, Kindah, Hamdān, etc.).44

- Les « Arabes Arabisés » (al-ʿarab al-mustaʿriba): Ce sont les Adnanites, considérés comme les Arabes du Nord, descendants d’Adnan, lui-même descendant d’Ismaël, fils d’Abraham.44 Le prophète Mahomet appartient à cette lignée via la tribu des Quraysh. Selon la tradition, Ismaël aurait appris l’arabe au contact de la tribu qahtanite des Jurhum à La Mecque.44

Cette classification, bien qu’importante dans la conscience historique arabe, relève plus de la construction généalogique et identitaire que d’une réalité historique ou génétique strictement établie. Elle reflète néanmoins une distinction ancienne perçue entre les populations du Nord et du Sud de la péninsule. Historiquement, le terme « Arabe » apparaît pour la première fois dans des sources assyriennes au IXe siècle av. J.-C., désignant alors des populations nomades ou semi-nomades d’Arabie du Nord-Ouest et des marges syro-mésopotamiennes.44

La Profonde Diversité du Monde Arabe

Il est essentiel de dépasser les stéréotypes et de reconnaître l’immense diversité qui caractérise le monde arabe.43 Cette diversité se manifeste à plusieurs niveaux :

- Diversité Géographique et Ethnique: Les populations varient considérablement d’une région à l’autre (Maghreb vs Machrek) et au sein même des pays (nomades vs sédentaires, montagnards vs habitants des plaines).46 Le monde arabe inclut d’importantes populations non-arabes (Berbères/Amazighs au Maghreb, Kurdes en Irak et Syrie, etc.) avec lesquelles les Arabes ont coexisté et se sont souvent métissés au fil de l’histoire.47

- Diversité Religieuse: Si l’Islam est la religion majoritaire, le monde arabe abrite depuis toujours d’importantes communautés non-musulmanes. Les chrétiens sont présents de longue date et constituent des minorités significatives en Égypte (Coptes), au Liban (Maronites, Orthodoxes, etc.), en Syrie, en Jordanie, en Palestine et en Irak.34 Des communautés juives ont également prospéré dans de nombreux pays arabes pendant des siècles, même si leur présence est aujourd’hui résiduelle. Avant l’Islam, les Arabes pratiquaient diverses religions : polythéisme (le plus répandu), mais aussi judaïsme, christianisme (notamment chez les Ghassanides et Lakhmides), et peut-être zoroastrisme.29

- Diversité Socio-économique: Le monde arabe présente des contrastes économiques saisissants, avec des pays parmi les plus riches du monde (pays pétroliers du Golfe comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït) côtoyant des pays parmi les plus pauvres de la planète (Yémen, Soudan, Somalie, Djibouti, Mauritanie).43 Les niveaux de développement humain, d’éducation et d’infrastructures varient également considérablement.

- Diversité Culturelle: Bien qu’unis par la langue arabe standard et certains référentiels culturels communs (souvent liés à l’Islam), les pays arabes possèdent des cultures distinctes, façonnées par leurs histoires spécifiques, leurs géographies variées, leurs substrats pré-arabes (berbère, phénicien, égyptien ancien, araméen, etc.) et leurs influences externes (ottomane, européenne/coloniale).43 Cela se reflète dans les dialectes, les traditions culinaires, les arts, la musique, l’architecture et les coutumes sociales.

L’Islam et l’Identité Arabe : Un Lien Complexe

La relation entre l’arabité et l’Islam est profonde et indissociable de l’histoire, mais elle n’est pas une équation simple.32 L’Islam est né au cœur de la péninsule Arabique, son texte sacré, le Coran, a été révélé en langue arabe, et les premières expansions musulmanes ont été menées par des Arabes. Cela a conféré à la langue et à la culture arabes un prestige et une diffusion sans précédent.1 L’arabisation (l’adoption de la langue et/ou de la culture arabe) a souvent accompagné l’islamisation dans de nombreuses régions (Proche-Orient, Égypte, Afrique du Nord).50

Cependant, il est crucial de rappeler que :

- Tous les Arabes ne sont pas musulmans : D’importantes communautés chrétiennes arabes existent depuis les origines de l’Islam et participent pleinement à la culture arabe.34 Historiquement, il y eut aussi des Arabes juifs.

- La majorité des musulmans ne sont pas Arabes : Les Arabes ne représentent qu’environ 20% de la population musulmane mondiale.34 Des peuples comme les Persans (Iraniens), les Turcs, les Indonésiens (le plus grand pays musulman), les Pakistanais, les Bengalis, etc., sont majoritairement musulmans mais ne se considèrent pas comme Arabes et ont leurs propres langues et cultures distinctes.34

L’identité arabe apparaît donc comme une construction dynamique et plurielle. Elle n’est pas une essence figée, ni une simple catégorie ethnique ou religieuse. Elle se fonde principalement sur une langue et une culture partagées, façonnées par une histoire commune (notamment l’âge d’or islamique), mais elle est constamment négociée, redéfinie et nuancée par les réalités locales, les appartenances nationales émergentes, les autres affiliations religieuses ou ethniques, et les idéologies contemporaines comme le nationalisme arabe ou l’islamisme.42 Même la centralité de la langue arabe, souvent présentée comme le pilier principal 43, est complexifiée par la réalité de la diglossie (la distance entre l’arabe standard unificateur et les dialectes maternels diversifiés) et par l’existence de groupes qui partagent la langue sans partager la religion majoritaire, ou vice-versa.42

VI. L’Expansion Historique de l’Arabe : Conquêtes, Arabisation et Rayonnement Culturel

L’histoire de la langue arabe est marquée par une expansion géographique et culturelle spectaculaire, la transformant d’une langue parlée par des tribus de la péninsule Arabique en une langue de civilisation à portée mondiale.

Le Moteur de l’Expansion : Islam et Conquêtes

Le principal catalyseur de cette expansion fut, sans conteste, l’émergence de l’Islam au VIIe siècle et les conquêtes militaires rapides qui s’ensuivirent.15 La nouvelle religion, portée par des armées arabes unifiées par une foi et une langue communes, se propagea avec une vitesse remarquable. En moins de deux siècles après la mort du prophète Mahomet (632), les califats Rashidun (bien guidés) puis Omeyyade (661-750) et Abbasside (750-1258) établirent un immense empire s’étendant de la péninsule Ibérique (Al-Andalus) à l’ouest jusqu’aux confins de l’Asie centrale et de l’Inde à l’est.29 La religion musulmane, la puissance militaire et politique des Arabes, et la diffusion de la langue arabe (langue du Coran et de la nouvelle administration) furent intimement liées dans ce processus d’expansion.15

Le Processus Complexe de l’Arabisation

L’expansion territoriale fut suivie par un processus long et complexe d’arabisation, c’est-à-dire l’adoption progressive de la langue arabe et/ou de certains aspects de la culture arabe par les populations autochtones des territoires conquis.29 Ce processus ne fut ni uniforme, ni immédiat, ni toujours complet. Son rythme et son intensité varièrent considérablement selon les régions et les groupes sociaux, influencés par des facteurs politiques (statut de la langue dans l’administration), sociaux (mariages mixtes, urbanisation, prestige culturel), économiques (commerce) et religieux (conversion à l’Islam).

- Au Levant (Syrie, Liban, Palestine, Jordanie): La région avait déjà connu des vagues de migrations arabes préislamiques (Nabatéens, Ghassanides) qui s’étaient mêlées aux populations locales majoritairement araméophones et hellénisées.29 La conquête musulmane au VIIe siècle amena de nouvelles vagues de migrants arabes, notamment des soldats qui s’installèrent dans les villes et reçurent des terres.59 L’arabe devint la langue de l’administration sous les Omeyyades (dont la capitale était Damas).59 L’arabisation linguistique des populations locales fut progressive mais relativement rapide, facilitée par la proximité linguistique entre l’arabe et l’araméen (deux langues sémitiques).60 La conversion à l’Islam accéléra le processus, mais de nombreuses communautés chrétiennes (Melkites, Syriaques, Maronites) adoptèrent également l’arabe comme langue liturgique et vernaculaire tout en conservant leur foi.48

- En Mésopotamie (Irak): Région au riche passé (Sumérien, Akkadien, Babylonien, Assyrien), elle était largement araméophone et sous influence persane sassanide au moment de la conquête arabe. L’établissement de villes de garnison (Koufa, Bassora) et le transfert de la capitale abbasside à Bagdad (fondée en 762) firent de l’Irak un centre majeur de la culture arabe et islamique. L’arabisation linguistique y fut profonde, bien que l’araméen (syriaque) ait survécu dans certaines communautés chrétiennes et que le persan ait continué d’exercer une influence culturelle notable.

- En Égypte: Conquise sur l’Empire byzantin au milieu du VIIe siècle 29, l’Égypte était alors majoritairement chrétienne copte, parlant le copte (stade tardif de l’égyptien ancien écrit avec un alphabet dérivé du grec) et, dans les élites urbaines, le grec.29 L’arabe s’imposa d’abord comme langue administrative, puis pénétra progressivement la société. L’arabisation linguistique fut plus lente qu’au Levant, notamment chez les Coptes qui conservèrent longtemps leur langue pour l’usage liturgique et parfois quotidien, mais l’arabe finit par devenir la langue majoritaire.29

- Au Maghreb (Afrique du Nord): La conquête arabe, commencée à la fin du VIIe siècle, se heurta à une résistance berbère prolongée.58 L’islamisation fut relativement rapide, mais souvent sous des formes dissidentes (kharijisme) exprimant une volonté d’autonomie face au pouvoir central arabe.58 L’arabisation linguistique, en revanche, fut beaucoup plus lente, partielle et complexe.38 Pendant des siècles, l’arabe resta principalement la langue des villes, de l’administration et de la religion, tandis que les langues berbères (amazighes) demeuraient largement majoritaires dans les campagnes et les montagnes.38 Un tournant majeur fut l’arrivée des tribus bédouines Banu Hilal et Banu Sulaym au XIe siècle, dont l’installation massive dans les plaines accéléra considérablement l’arabisation linguistique des zones rurales, donnant naissance aux dialectes arabes maghrébins actuels (Darija).50 Néanmoins, une importante population berberophone subsiste jusqu’à nos jours, témoignant d’une arabisation incomplète.38

- En Péninsule Ibérique (Al-Andalus) et en Sicile: La conquête arabe au début du VIIIe siècle (Al-Andalus) et au IXe siècle (Sicile) entraîna une période de domination et d’influence culturelle arabo-musulmane significative.7 L’arabe devint une langue de culture, de science et d’administration, coexistant avec les langues locales (roman, grec) et influençant fortement le vocabulaire local (donnant naissance au mozarabe en Espagne).7 Des dialectes arabes spécifiques (arabe andalou, arabe sicilien) s’y développèrent.7 Après la Reconquista chrétienne en Espagne (achevée en 1492) et la conquête normande en Sicile (XIe s.), l’usage de l’arabe disparut progressivement, mais il laissa une empreinte durable sur les langues (espagnol, portugais, catalan, sicilien) et la culture de ces régions.7 Le maltais est un cas unique de langue sémitique issue d’un dialecte arabe siculo-maghrébin qui a survécu et évolué jusqu’à nos jours.7

L’Âge d’Or : L’Arabe comme Langue de Savoir Universel

Pendant plusieurs siècles, coïncidant largement avec le califat abbasside (VIIIe-XIIIe s.), la langue arabe devint le principal véhicule du savoir scientifique, philosophique, médical et littéraire dans une vaste partie du monde.1 Un immense mouvement de traduction, encouragé par les califes (comme Al-Ma’mun et sa Maison de la Sagesse à Bagdad), permit d’assimiler et de préserver une grande partie de l’héritage intellectuel grec (Aristote, Platon, Galien, Ptolémée, Euclide…), persan et indien.1 Mais la civilisation arabo-musulmane ne se contenta pas de traduire ; elle produisit également des contributions originales majeures dans tous les domaines, grâce à des savants et penseurs de diverses origines ethniques et religieuses qui écrivaient en arabe. On peut citer, parmi des centaines d’autres, Al-Khwarizmi (algèbre, algorithmes), Avicenne (Ibn Sina – médecine, philosophie), Averroès (Ibn Rushd – philosophie, commentaires d’Aristote), Al-Farabi (philosophie), Alhazen (Ibn al-Haytham – optique), Jabir ibn Hayyan (alchimie), Al-Kindi (philosophie), Rhazes (Al-Razi – médecine).33 L’arabe fonctionna alors comme une véritable lingua franca intellectuelle, unifiant un espace culturel immense et jouant un rôle crucial dans la transmission des connaissances, y compris vers l’Europe médiévale via l’Espagne et la Sicile.3

L’Influence Linguistique Durable sur d’Autres Langues

Conséquence directe de cette expansion territoriale et de ce rayonnement culturel, la langue arabe a exercé une influence lexicale profonde et durable sur de nombreuses autres langues à travers le monde.1

- Langues du Monde Musulman: Le persan, le turc ottoman, l’ourdou (Pakistan, Inde), le swahili (Afrique de l’Est), le haoussa (Afrique de l’Ouest), le malais/indonésien, ainsi que de nombreuses autres langues d’Asie et d’Afrique ont emprunté des milliers de mots à l’arabe, principalement dans les domaines de la religion, de la loi, de l’administration, de la science, de la philosophie et de la littérature.1 L’adoption de l’écriture arabe pour noter certaines de ces langues (comme le persan, l’ourdou) a encore renforcé cette influence.7

- Langues Européennes: L’influence s’est exercée principalement via l’Espagne musulmane (Al-Andalus) et la Sicile, mais aussi par les croisades et le commerce en Méditerranée.

- Espagnol et Portugais: Ces langues contiennent plusieurs milliers de mots d’origine arabe, reconnaissables souvent à l’article « al- » initial (ex: Sp. alcalde < al-qāḍī [maire/juge], aceite < az-zayt [huile], azúcar < as-sukkar [sucre], algebra < al-jabr; Pt. azeite, açúcar, etc.).1

- Sicilien et Italien: Emprunts notables via la Sicile arabe et les républiques maritimes (ex: It. magazzino < makhāzin [entrepôt], tazza < ṭāsa [tasse], dogana < dīwān [douane]).7

- Français: Les emprunts sont nombreux, arrivés par diverses voies (Espagne, croisades, commerce, colonisation plus récente). Exemples : algèbre, algorithme, alchimie, alcool, alambic, amiral, arsenal, aubergine, azimut, café, calibre, chiffre, coton, douane, élixir, épinards, gazelle, girafe, hasard, jupe, magasin, matelas, orange, sirop, sofa, sucre, tarif, zéro.1 On estime à plusieurs centaines le nombre de mots français d’origine arabe.34

- Anglais: Souvent via le français ou l’espagnol médiéval. Exemples : admiral, alcohol, algebra, algorithm, almanac, amber, arsenal, assassin, candy, checkmate, coffee, cotton, elixir, ghoul, giraffe, hazard, lemon, magazine, mattress, orange, safari, sofa, sugar, tariff, zero.32

«

| Français | Origine Arabe | Signification Arabe | Espagnol | Origine Arabe | Signification Arabe |

| Algèbre | al-jabr | Réduction (d’une fracture) | Álgebra | al-jabr | Réduction |

| Alcool | al-kuḥl | Poudre fine (antimoine) | Alcohol | al-kuḥl | Poudre fine |

| Chiffre / Zéro | ṣifr | Vide, zéro | Cifra / Cero | ṣifr | Vide, zéro |

| Sucre | sukkar | Sucre | Azúcar | as-sukkar | Sucre |

| Coton | quṭun | Coton | Algodón | al-quṭun | Coton |

| Magasin | makhāzin (pl.) | Entrepôts | Almacén | al-makhzan | Entrepôt |

| Orange | nāranj (via Persan) | Orange | Naranja | nāranj | Orange |

| Girafe | zarāfa | Girafe | Jirafa | zarāfa | Girafe |

| Tarif | taʿrīfa | Notification, définition | Tarifa | taʿrīfa | Notification |

| Amiral | amīr al-baḥr | Commandant de la mer | Almirante | al-amīr | Le commandant |

| Aubergine | al-bādhinjān | Aubergine | Berenjena | al-bādhinjān | Aubergine |

| Café | qahwa | Café (boisson) | Café | qahwa | Café |

Il apparaît clairement que les processus d’arabisation et d’islamisation, bien que souvent concomitants et liés par l’histoire, ne sont pas identiques et n’ont pas toujours progressé au même rythme.48 Des communautés entières ont adopté la langue arabe tout en conservant leur religion chrétienne ou juive, notamment au Levant, en Égypte et en Al-Andalus.48 Inversement, des peuples comme les Persans ou, pendant longtemps, les Berbères, se sont massivement convertis à l’Islam tout en préservant largement leurs langues maternelles.42 L’adoption de l’arabe dépendait d’un ensemble complexe de facteurs incluant le prestige culturel associé à la langue du Coran et de la nouvelle civilisation, les nécessités administratives et commerciales, la conversion religieuse, mais aussi le degré de proximité linguistique avec le substrat local.

Au-delà de la simple conquête militaire, l’arabe s’est imposé grâce à son statut de langue véhiculaire d’un vaste empire multiethnique et multireligieux. Elle devint la langue de l’administration, de la science, de la philosophie, de la littérature et de la religion, jouant un rôle unificateur et de prestige comparable à celui du latin dans l’Europe médiévale.1 Ce statut élevé explique pourquoi tant de non-Arabes ont contribué de manière décisive à la richesse de la culture exprimée en langue arabe 3 et pourquoi son influence lexicale s’est étendue si largement à d’autres aires linguistiques.1

VII. La Mosaïque des Dialectes Arabes : Richesse et Défis de la Communication

L’un des aspects les plus vivants et complexes de la langue arabe est l’existence d’une multitude de dialectes parlés au quotidien à travers le vaste monde arabophone. Ces parlers vernaculaires, collectivement désignés sous les termes génériques de ʿāmmiyya (عامية – langue commune) ou dārija (دارجة – langue courante), contrastent avec l’arabe standard moderne (ASM) utilisé à l’écrit et dans les contextes formels.1

Origine et Diversité des Dialectes

Les dialectes arabes sont le résultat de l’évolution historique de la langue arabe telle qu’elle s’est implantée dans différentes régions suite à l’expansion islamique.15 Au contact des langues parlées localement avant l’arrivée de l’arabe (langues substrats comme le berbère au Maghreb, le copte en Égypte, l’araméen au Levant et en Mésopotamie, etc.) et sous l’influence des vagues migratoires successives (comme les Banu Hilal au Maghreb) et des contacts ultérieurs (Empire Ottoman, colonisation européenne), l’arabe parlé s’est différencié et diversifié.6 Chaque dialecte a ainsi développé ses propres caractéristiques phonétiques, lexicales, morphologiques et syntaxiques, le distinguant à la fois de l’arabe classique/standard et des autres dialectes.6 Ces parlers sont en constante évolution, intégrant des néologismes et des emprunts, notamment aux langues européennes comme le français, l’anglais ou l’espagnol dans certaines régions.41

Panorama des Grands Groupes Dialectaux

Bien que la réalité soit celle d’un continuum 13, on classe généralement les dialectes arabes en grands groupes géographiques, qui partagent certaines caractéristiques communes 1 :

- Arabe Maghrébin (Darija): Parlé au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye.7 Fortement influencé par les langues berbères (substrat majeur) et, plus récemment, par le français et l’espagnol.22 On distingue souvent les parlers pré-hilaliens (plus anciens, souvent citadins comme Fès, Tlemcen, Tunis, ou montagnards comme les Jbala) des parlers hilaliens (issus des migrations du XIe siècle, couvrant de vastes zones rurales et ayant influencé les koinès urbaines modernes).7 Le Hassaniya, parlé en Mauritanie, au Sahara Occidental, dans le sud du Maroc et des zones limitrophes, est un dialecte bédouin distinct mais rattaché à l’ensemble maghrébin.7 Le Maltais est une langue sémitique distincte, mais historiquement issue d’un dialecte arabe siculo-maghrébin.7

- Arabe Égyptien (Masri): Dialecte le plus compris dans le monde arabe grâce à l’influence culturelle de l’Égypte (cinéma, télévision, musique).37 Il présente des variations internes, notamment entre le parler du Caire et du Delta et l’arabe Sa’idi de Haute-Égypte.15 Il porte des traces du substrat copte.22

- Arabe Levantin (Shami): Couvre la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine.7 On distingue généralement un groupe Nord (syro-libanais) et un groupe Sud (jordano-palestinien), avec de nombreuses variations locales.7 Il conserve des traits araméens et a été influencé par le turc ottoman et le français (surtout au Liban).41

- Arabe Mésopotamien (Irakien): Parlé en Irak, mais aussi au Koweït (variante du Golfe influencée), dans la province iranienne du Khouzistan et dans l’est de la Syrie.7 Division principale entre les dialectes gilit (type bédouin, au sud) et qeltu (type sédentaire, au nord, notamment à Mossoul et Bagdad juive/chrétienne historiquement).41 Influences de l’araméen, du persan et du turc.22 Des variantes sont aussi parlées en Anatolie et historiquement en Asie Centrale.41

- Arabe Péninsulaire: Ensemble très diversifié de dialectes parlés dans la péninsule Arabique.7 Inclut :

- Les dialectes du Golfe (Khaliji) : Koweït, Bahreïn, Qatar, EAU, zones côtières d’Arabie Saoudite et d’Oman.7

- Les dialectes Yéménites (Sanaani, Ta’izzi-Adeni, Hadrami, Tihami).15

- Les dialectes d’Oman (Omanais, Dhofari, Shihhi).15

- Les dialectes du Hedjaz (Ouest de l’Arabie Saoudite).15

- Les dialectes du Nejd (Centre de l’Arabie Saoudite).15

- Les dialectes bédouins du Nord-Ouest (Néguev, Sinaï, Sud Jordanie).7

- Autres Groupes: Arabe Soudanais (proche de l’égyptien Sa’idi mais distinct) 7, Arabe Tchadien (langue véhiculaire au Tchad et dans les régions voisines) 15, etc.

Intercompréhension et Rôle Unificateur de l’ASM

La grande diversité des dialectes pose naturellement la question de l’intercompréhension entre locuteurs de régions différentes. Si les dialectes géographiquement proches sont souvent mutuellement intelligibles (ex: entre Syriens et Libanais, ou entre Marocains et Algériens de l’Ouest), la compréhension devient difficile voire impossible entre des groupes très éloignés, comme un locuteur marocain et un locuteur irakien ou yéménite.2

C’est là qu’intervient le rôle crucial de l’Arabe Standard Moderne (ASM). Il fonctionne comme une langue véhiculaire ou une lingua franca dans les situations de communication panarabes formelles (conférences, médias écrits, discours politiques) ou lorsque des individus de dialectes très différents doivent interagir.6 Dans des contextes moins formels, les locuteurs éduqués peuvent recourir à une forme simplifiée ou mixte d’ASM, intégrant des éléments de leur propre dialecte (l’arabe médian évoqué précédemment).18

Tableau Comparatif de Phrases Courantes

Pour illustrer concrètement cette diversité, voici un tableau comparant une phrase simple en français, en Arabe Standard Moderne (ASM), et dans quelques grands dialectes représentatifs. (Note: La translittération est approximative et peut varier).

| Français | Arabe Standard Moderne (ASM) | Arabe Égyptien (Masri) | Arabe Levantin (Shami – Libanais) | Arabe Marocain (Darija) | Arabe du Golfe (Khaliji – Koweïtien) |

| (Écriture Arabe) | (Écriture Arabe) | (Écriture Arabe) | (Écriture Arabe) | (Écriture Arabe) | |

| Comment vas-tu? (à un homme) | Kayfa ḥāluka? | Izzayyak? | Kīfak? | Kīf dāyer? / Labās? | Shlōnak? |

| كيف حالك؟ | ازيك؟ | كيفك؟ | كيف داير؟ / لاباس؟ | شلونك؟ | |

| Je veux de l’eau | Urīdu māʾan. | ʿĀyiz mayya. | Baddī mayy. | Bghīt l-mā. | Abī māy. |

| أريد ماءً. | عايز ميّه. | بدي ميّ. | بغيت الما. | أبي ماي. | |

| Où est le marché? | Ayna s-sūq? | Fēn is-sūʾ? | Wēn is-sūʾ? | Fīn es-sūq? | Wēn is-sūg? |

| أين السوق؟ | فين السوق؟ | وين السوق؟ | فين السوق؟ | وين السوق؟ | |

| Demain, j’irai au marché | Ghadan, sa-ʾadhhabu ʾilā s-sūq. | Bokra, ḥarūḥ is-sūʾ. | Bukra, rāyiḥ ʿas-sūʾ. | Ghedda, ghādī nemshī l-sūq. | Bāchir, barūḥ is-sūg. |

| غداً، سأذهب إلى السوق. | بكرة، حروح السوق. | بكرا، رايح عالسوق. | غدا، غادي نمشي للسوق. | باچر، بروح السوق. | |

| Ce stylo est joli | Hādhā l-qalamu jamīl. | Il-ʾalam da gamīl. | Hāl-ʾalam ḥilu. | Had s-stīlu zwīn/meziane. | Hal-galam ḥilu. |

| هذا القلم جميل. | القلم ده جميل. | هالقلم حلو. | هاد الستيلو زوين/مزيان. | هالقلم حلو. |

Ce tableau met en évidence les différences notables de vocabulaire (ex: kayfa/izzayyak/kīfak/kīf dāyer/shlōnak pour « comment »), de prononciation (le qāf de l’ASM devient souvent une hamza glottale ‘ en Égypte et au Levant 70, ou un g dur au Golfe), et parfois de structure grammaticale (usage différent des particules futures comme sa- en ASM vs ḥa- en égyptien ou ghādī en marocain).

Il est fondamental de comprendre que les dialectes ne sont pas des formes « incorrectes » ou « dégradées » de l’arabe, mais bien les langues maternelles vivantes de centaines de millions de personnes.15 Elles possèdent leurs propres systèmes grammaticaux cohérents, leur richesse lexicale, et sont le véhicule principal de la culture orale et populaire contemporaine.15 La distinction entre « langue » et « dialecte » est souvent davantage une question de prestige sociopolitique et de standardisation écrite qu’une réalité purement linguistique.

Enfin, l’image d’une fragmentation totale doit être nuancée par l’existence d’un continuum dialectal.13 Les parlers de régions voisines partagent souvent de nombreuses caractéristiques, permettant une intercompréhension graduelle. Les frontières linguistiques réelles sont souvent plus floues que les frontières politiques ou les classifications en grands groupes ne le laissent paraître.67 Cette complexité, entre unité formelle de l’ASM et diversité vibrante des dialectes, est l’une des grandes richesses de l’univers linguistique arabe.

VIII. L’Art du Verbe : La Poésie Arabe, Âme d’une Culture

Peu de cultures accordent à la poésie une place aussi centrale et prestigieuse que la culture arabe. Considérée comme « l’art arabe par excellence » 25 et le « registre des Arabes » (Dīwān al-ʿArab), elle est bien plus qu’un simple genre littéraire : c’est le réceptacle historique de la mémoire collective, des valeurs, de l’éloquence et de l’âme même de cette civilisation.71

La Poésie Préislamique (Jāhiliyya) : Les Fondations Indélébiles

L’histoire littéraire arabe commence véritablement avec la poésie de l’époque préislamique, dite Jāhiliyya (période de l' »ignorance » avant la révélation coranique), qui atteint son apogée aux VIe et début VIIe siècles.25 Dans une société bédouine largement nomade et à tradition orale dominante, le poète (shāʿir) jouissait d’un statut exceptionnel. Il était le porte-parole de sa tribu, chargé de chanter ses louanges (fakhr), de défendre son honneur lors de joutes oratoires, de satiriser (hijāʾ) les ennemis, de commémorer les exploits guerriers (ayyām al-ʿarab), et d’exprimer la sagesse collective (ḥikma).25 La parole poétique était considérée comme dotée d’un pouvoir quasi magique, et sa maîtrise était hautement valorisée.26 La transmission de ce vaste corpus se faisait oralement, de poète à rāwī (transmetteur attitré), qui mémorisait et récitait les œuvres.26

- Les Mu’allaqāt : Les Chefs-d’œuvre « Suspendus »

L’apogée de cette poésie est représentée par les Muʿallaqāt (المُعَلَّقات), un ensemble de longues odes (qaṣīda, pl. qaṣāʾid) considérées comme les plus parfaites de l’époque. Leur nom même, signifiant « Les Suspendues », est entouré de légendes : la plus célèbre, bien qu’historiquement invérifiable, voudrait qu’elles aient été écrites en lettres d’or et suspendues aux murs de la Ka’ba à La Mecque en signe d’excellence. Une autre interprétation les compare à des colliers précieux (ʿilq) ornant la mémoire collective. Leur nombre varie selon les anthologies (sept, neuf ou dix), mais sept poètes sont généralement considérés comme les auteurs canoniques : Imru’ al-Qays (souvent vu comme le « prince des poètes »), Tarafa, Zuhayr ibn Abī Sulmā, Labīd ibn Rabīʿa, ʿAntara ibn Shaddād (héros guerrier), ʿAmr ibn Kulthūm, et al-Ḥārith ibn Ḥilliza. Ces poèmes sont fondamentaux car ils ont fixé les thèmes, les structures et les canons esthétiques de la poésie arabe classique. - La Structure de la Qaṣīda Classique

La qaṣīda préislamique suit généralement une structure tripartite, bien que flexible :

- Le Nasīb : Un prologue élégiaque et amoureux, où le poète s’arrête devant les vestiges d’un campement abandonné (aṭlāl) par la tribu de sa bien-aimée, pleurant sa séparation et évoquant les souvenirs passés. Ce thème nostalgique est quasi obligatoire.

- Le Raḥīl : La description du voyage ardu du poète à travers le désert, souvent sur sa monture (chamelle ou cheval), dont il détaille la force, l’endurance et la beauté. Cette section est l’occasion de descriptions vivantes de la faune (oryx, autruche, âne sauvage…), de la flore et des paysages désertiques (tempête, nuit…).

- Le Gharaḍ : Le thème principal ou l’objet du poème, qui peut être un panégyrique (madīḥ) adressé à un chef, à la tribu ou au poète lui-même (fakhr – vantardise), une satire virulente (hijāʾ) contre des ennemis, une complainte (shakwā), une description de scènes de chasse ou de beuverie (khamriyya – poésie bachique, présente mais moins développée qu’ultérieurement 26), ou l’expression de maximes de sagesse (ḥikma). La poésie préislamique se caractérise également par une métrique quantitative complexe et rigoureuse (ʿarūḍ), basée sur l’alternance de syllabes longues et courtes, qui sera codifiée plus tard par al-Khalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī (VIIIe s.) en 15 (puis 16) mètres canoniques.25 La rime (qāfiya) est unique et maintenue tout au long du poème.

La Poésie Classique (Périodes Omeyyade et Abbasside) : Évolution et Âge d’Or

Avec l’avènement de l’Islam et la formation des empires Omeyyade (661-750) et surtout Abbasside (750-1258), la poésie arabe connaît des transformations profondes tout en restant fidèle à certains canons hérités de la Jāhiliyya.

- Nouveaux Thèmes et Genres (Période Omeyyade): La poésie s’adapte aux nouvelles réalités politiques et sociales. Le panégyrique et la satire prennent une dimension politique marquée, au service des califes et des factions rivales. La poésie amoureuse (ghazal) se développe considérablement, se scindant en deux courants : un ghazal sensuel et hédoniste, florissant dans les centres urbains comme La Mecque et Médine (avec des poètes comme ʿUmar ibn Abī Rabīʿa), et un ghazal idéalisé et platonique, dit ʿudhrī (du nom de la tribu des Banū ʿUdhra), célébrant un amour chaste, éternel et souvent tragique, associé aux poètes du désert comme Jamīl Buthayna ou le légendaire Qays ibn al-Mulawwaḥ, surnommé Majnūn Laylā (« le fou de Laylā »).25 La poésie bachique (khamriyya), célébrant le vin (en principe interdit par l’Islam), gagne également en importance.25

- L’Âge d’Or Abbasside : Raffinement et Innovation: La période abbasside, avec sa capitale cosmopolite Bagdad, son faste impérial, son mécénat et son intense activité intellectuelle (influences persane, grecque, indienne), marque un apogée de la poésie arabe.74 Les poètes de cour rivalisent de virtuosité. Un nouveau style poétique, dit badīʿ (« nouveau », « inventif »), émerge, caractérisé par une recherche accrue de figures de rhétorique complexes (métaphores, antithèses, jeux de mots), parfois au détriment de la spontanéité préislamique. Ce style, porté par des poètes comme Bashshār ibn Burd, Muslim ibn al-Walīd, et surtout Abū Tammām, suscite des controverses entre « modernes » et « anciens » (conservateurs).71 La poésie bachique atteint des sommets avec Abū Nuwās, figure emblématique de la licence et du raffinement bagdadi.75 La poésie gnomique (sagesse) et philosophique s’épanouit également, trouvant son expression la plus profonde et la plus sceptique chez Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī.74

- Poètes Majeurs de l’Ère Classique:

- Abū Tammām (m. 845) : Poète syrien d’origine chrétienne converti à l’Islam, panégyriste des califes Al-Ma’mūn et Al-Mu’tasim. Il est le principal représentant du style badīʿ, caractérisé par sa complexité intellectuelle, ses métaphores recherchées et son usage savant de la tradition.71 Il est également célèbre pour son anthologie de la poésie ancienne, la Ḥamāsa (« Bravoure »), qui a joué un rôle majeur dans la canonisation du corpus poétique.71

- Al-Mutanabbī (Abū ṭ-Ṭayyib Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Mutanabbī, 915-965) : Né à Koufa, il est souvent considéré comme le plus grand poète de langue arabe de tous les temps.75 Poète itinérant au service de divers mécènes, notamment l’émir Sayf al-Dawla à Alep, il excelle dans le panégyrique (madīḥ), la satire (hijāʾ), la description épique des batailles, et surtout dans l’expression d’une sagesse (ḥikma) orgueilleuse et d’une philosophie de la vie teintée d’existentialisme.75 Son style est puissant, énergique, riche en sentences proverbiales, combinant la force de la tradition et une expression personnelle intense.80

- Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī (973-1057) : Poète et philosophe syrien aveugle, connu pour son immense érudition, son ascétisme, son pessimisme philosophique radical et son scepticisme religieux audacieux.74 Son œuvre majeure comprend les Luzūmiyyāt (poèmes soumis à une double contrainte de rime extrêmement complexe) et la Risālat al-Ghufrān (« L’Épître du Pardon »), un voyage imaginaire dans l’au-delà où il rencontre et discute avec des poètes et des hérétiques du passé, préfigurant par certains aspects la Divine Comédie de Dante.74 Sa langue est d’une virtuosité et d’une richesse exceptionnelles.

La Poésie Moderne et Contemporaine : Renouveau et Engagements

Après une période de relatif déclin suivant la chute de Bagdad (1258), la poésie arabe connaît un renouveau spectaculaire à partir du XIXe siècle avec la Nahḍa (Renaissance arabe).27 Influencés par les contacts avec l’Occident et les bouleversements sociaux et politiques, les poètes explorent de nouvelles formes et de nouveaux thèmes.

- Le Renouveau (Nahḍa et XXe siècle): Les poètes néoclassiques (comme al-Bārūdī, Shawqī) renouent avec la grandeur de la tradition classique tout en abordant des sujets modernes. Les romantiques (comme Khalīl Muṭrān, le groupe Apollo en Égypte, le groupe de la Mahjar/diaspora aux Amériques avec Gibran Khalil Gibran) introduisent une sensibilité plus personnelle et subjective. La rupture la plus significative vient avec l’adoption du vers libre (shiʿr ḥurr) dans les années 1940-1950, sous l’impulsion de poètes irakiens comme Nāzik al-Malāʾika et Badr Shākir al-Sayyāb, permettant une plus grande liberté rythmique et thématique.25

- Thèmes Contemporains: La poésie devient un véhicule majeur pour exprimer les aspirations nationalistes, la lutte anticoloniale, l’engagement social et politique, la critique des régimes autoritaires, la quête d’identité dans un monde en mutation, l’existentialisme, et les traumatismes collectifs (comme la Nakba palestinienne).25

- Figures Majeures du XXe/XXIe Siècle:

- Nizar Kabbani (Syrien, 1923-1998) : Immensément populaire, il est le chantre par excellence de l’amour et de la femme arabe, qu’il célèbre dans une langue simple, directe et sensuelle, tout en critiquant les tabous sociaux et politiques.82

- Mahmoud Darwich (Palestinien, 1941-2008) : Considéré comme l’un des plus grands poètes arabes contemporains et la voix poétique de la Palestine. Son œuvre, traduite dans le monde entier, explore avec une force et une beauté lyrique exceptionnelles les thèmes de l’exil, de la terre perdue, de la mémoire, de l’identité fragmentée, de la résistance et de la condition humaine universelle.81

- Adonis (Ali Ahmad Said Esber, Syro-Libanais, né en 1930) : Figure intellectuelle et poétique majeure de la modernité arabe (ḥadātha). Son œuvre, complexe et exigeante, se caractérise par une rupture radicale avec la tradition, une exploration des mythes, une influence surréaliste, une interrogation profonde sur la langue et l’identité arabes, et une critique acerbe de l’immobilisme politique et religieux.81

La centralité historique de la poésie, ce Dīwān al-ʿArab, explique son prestige inégalé et sa permanence dans la culture arabe.71 Elle a toujours été le lieu où la langue arabe a atteint ses sommets d’expressivité et de beauté. Cette longue histoire est marquée par une tension dialectique fascinante entre le poids de la tradition (la forme de la qasida, la métrique classique d’al-Khalil 77) et la nécessité constante d’innovation pour exprimer de nouvelles réalités et sensibilités.25 Du style badīʿ des Abbassides 71 au vers libre contemporain 25, les grands poètes arabes ont souvent été ceux qui ont su maîtriser cet héritage tout en le dépassant, prouvant la vitalité et la capacité d’adaptation exceptionnelles de cet art majeur.

IX. Mélodies d’Orient : Le Chant et la Musique Arabes

Intimement liée à la poésie, la musique occupe une place essentielle dans l’expression culturelle du monde arabe. Du chant accompagnant les poètes préislamiques aux formes savantes et populaires contemporaines, elle offre une riche palette de sonorités et d’émotions.

Le Lien Fondamental entre Poésie et Musique

Dans la tradition arabe, musique et poésie sont souvent indissociables.25 La musique est fréquemment conçue comme un écrin pour mettre en valeur le texte poétique chanté, qui reste primordial.25 Les origines de ce lien remontent à l’Arabie préislamique, où les poètes étaient aussi parfois des chanteurs, et où le chant accompagnait divers aspects de la vie tribale.25 Malgré une certaine méfiance de la théologie islamique orthodoxe envers la musique instrumentale et certains types de chants profanes, la civilisation arabo-musulmane a largement développé l’art musical, tant dans des contextes profanes (célébrations, banquets) que religieux.25 L’appel à la prière du muezzin (adhān) possède une qualité mélodique intrinsèque, et les confréries mystiques soufies ont particulièrement cultivé le chant et la musique instrumentale (samāʿ) comme moyen d’atteindre l’extase spirituelle et la communion avec le divin.25 Historiquement, la musique arabe s’est enrichie au contact des traditions musicales byzantines, persanes (influence majeure) et d’autres cultures.25

Le Système des Maqâmât : L’Art des Modes

La base théorique et esthétique de la musique arabe savante (ainsi que turque et persane) est le système des maqâmât (مقامات, singulier maqâm, مقام).86 Le mot maqâm signifie littéralement « station », « position » ou « lieu », et désigne un mode mélodique complexe.88 Bien plus qu’une simple gamme, un maqâm est un ensemble de règles et de conventions qui définissent :

- L’échelle mélodique: Les notes utilisées et les intervalles spécifiques qui les séparent. Une caractéristique essentielle est l’utilisation fréquente de micro-intervalles, notamment les « quarts de tons » (approximativement la moitié d’un demi-ton occidental), qui donnent à la musique arabe sa couleur particulière et la rendent difficile à jouer sur des instruments tempérés occidentaux.86 Il existe un grand nombre de maqâmât (environ 70 sont répertoriés), chacun avec sa propre échelle.87

- La structure interne: Chaque maqâm est généralement construit à partir de l’assemblage de segments mélodiques plus courts appelés jins (جنس, pl. ajnās, signifiant « genre » ou « type »), qui sont le plus souvent des tétracordes (4 notes), mais peuvent aussi être des trichordes (3 notes) ou des pentacordes (5 notes).88 La combinaison et l’enchaînement de ces ajnas définissent la structure du maqâm. Les maqâmât sont souvent regroupés en familles basées sur leur jins inférieur.88 Neuf ajnas de base sont généralement reconnus (Rast, Bayati, Sikah, Hijaz, Saba, Kurd, Nahawand, Ajam, Nakriz).88

- Le développement mélodique: Le maqâm dicte également les notes importantes (tonique, dominante), les motifs mélodiques caractéristiques, les modulations possibles vers d’autres maqâmât compatibles, et la trajectoire générale de l’improvisation ou de la composition.88

- L’Ethos ou l’ambiance émotionnelle: Chaque maqâm est traditionnellement associé à un état d’âme, une émotion ou une atmosphère spécifique (taʾthīr).86 Par exemple :

- Rast: Fierté, puissance, équilibre.88

- Bayati: Vitalité, joie, féminité, mais aussi tristesse ou amour.86

- Sikah: Amour, extase.88

- Saba: Tristesse profonde, douleur.86

- Hijaz: Exotisme du désert, mais aussi tristesse ou éloignement.86

- Nahawand: Souvent associé à l’amour romantique ou à la nostalgie (proche du mineur occidental).

- Ajam: Joie, éclat (proche du majeur occidental).

- Kurd: Tristesse, mélancolie.89

L’improvisation (taqsīm, تقاسيم), généralement jouée par un instrument soliste, est une forme d’expression essentielle dans la musique arabe, permettant au musicien d’explorer les subtilités et l’émotion d’un maqâm donné.88 La modulation, le passage fluide d’un maqâm à un autre au cours d’une pièce, est également une technique courante qui enrichit l’expression musicale.88

Instruments Emblématiques de la Musique Arabe

L’orchestre arabe traditionnel (takht) et les ensembles plus larges utilisent une variété d’instruments caractéristiques 25 :

- Instruments à Cordes:

- Oud (عود): Luth piriforme sans frettes, considéré comme le « roi » des instruments arabes. Il possède généralement 5 ou 6 chœurs (doubles cordes) et produit un son chaud et profond. Il est utilisé en solo, pour accompagner le chant, ou comme instrument principal de l’ensemble.25

- Qanoun (قانون): Cithare trapézoïdale posée à plat, comportant un grand nombre de cordes (typiquement 78 réparties en 26 chœurs de 3 cordes) pincées avec des plectres fixés aux doigts. Des leviers permettent de modifier rapidement l’accordage pour jouer les différents maqâmât.89

- Violon (كمانجا, kamānja): Bien qu’introduit plus tardivement (XIXe s.) sous l’influence occidentale, le violon (souvent accordé différemment de la tradition occidentale) a été pleinement intégré à la musique arabe savante et populaire.86 Le violoncelle et la contrebasse sont aussi parfois utilisés dans les grands orchestres.86

- Buzuq (بزق): Luth à long manche fretté, populaire dans la musique folklorique et populaire du Levant et d’Égypte.89 D’autres luths comme le saz turc sont aussi parfois utilisés.

- Rebab (ربابة): Vielle à pique à une ou deux cordes, souvent associée à la musique bédouine et folklorique.

- Instruments à Vent:

- Nay (ناي): Flûte oblique en roseau, sans trous de pouce, l’un des plus anciens instruments de la musique arabe. Son son éthéré et expressif est très apprécié, notamment dans la musique soufie.87 Il existe en différentes tailles pour s’adapter aux différents maqâmât.

- Mizmar (مزمار) / Zurna (زرنة): Hautbois populaire à anche double, au son puissant et perçant, utilisé dans les musiques de fête et de danse en plein air.

- Duduk (doudouk): Hautbois arménien à anche double large, parfois utilisé pour sa sonorité mélancolique.87

- Instruments de Percussion: Essentiels pour marquer les cycles rythmiques complexes (īqāʿāt, إيقاعات) de la musique arabe.

- Darbuka (دربكة) / Tabla (طبلة): Tambour en gobelet (en terre cuite ou métal) tenu sous le bras ou sur les genoux, joué avec les doigts pour produire une variété de sons secs (tak) et graves (dum).87

- Riq (رقّ): Petit tambourin sur cadre en bois ou métal, muni de cymbalettes métalliques. Il est joué avec une technique virtuose pour produire des rythmes complexes et des ornementations.87

- Daf (دف) / Bendir (بندير): Grands tambours sur cadre, parfois avec des anneaux ou des cordes vibrantes à l’intérieur, utilisés notamment dans la musique soufie et folklorique.87

«

Transmission Orale et Évolution Contemporaine

Traditionnellement, la musique arabe savante s’est transmise en grande partie par voie orale, de maître à disciple, l’écoute attentive et l’imitation jouant un rôle central dans l’apprentissage des subtilités des maqâmât et des techniques d’improvisation.88 La notation musicale occidentale, bien qu’utilisée aujourd’hui notamment pour l’enseignement et la préservation, peine à rendre compte de toutes les nuances microtonales et ornementales.89 Au XXe siècle, la musique arabe a connu des débats passionnés concernant l’intégration d’éléments occidentaux, tels que l’harmonie polyphonique et l’utilisation d’instruments comme le piano, la guitare électrique ou les synthétiseurs.86 Si certains craignaient une perte d’identité, le résultat a été une fusion créative, donnant naissance à la musique arabe moderne et populaire, qui combine souvent instruments traditionnels et occidentaux, tout en conservant souvent l’importance de la ligne mélodique modale et du chant.86 Des genres comme le Chaabi maghrébin 89 ou la pop arabe contemporaine témoignent de cette vitalité et de cette capacité d’évolution.

La musique arabe traditionnelle, avec sa primauté accordée à la mélodie et à l’expression émotionnelle directe à travers le système sophistiqué des maqâmât, offre une expérience esthétique unique.86 La nature microtonale de cette musique, qui peut dérouter une oreille habituée au système tempéré occidental, est précisément ce qui lui confère sa richesse et sa profondeur expressive. Elle a historiquement favorisé une transmission basée sur l’oralité et l’écoute, où la relation maître-disciple et l’immersion dans le répertoire sont essentielles pour saisir l’esprit de chaque maqâm.88

X. L’Art de la Belle Écriture : Splendeurs de la Calligraphie Arabe

Dans l’univers des arts visuels du monde islamique, la calligraphie arabe (khaṭṭ, خط) occupe une place prééminente, transcendant la simple écriture pour devenir une forme d’art sacré et un marqueur culturel essentiel.25

Un Art Né de la Dévotion

L’essor de la calligraphie arabe est indissociable de la révélation coranique.25 La nécessité de transcrire la parole divine avec le plus grand soin et la plus grande beauté possibles a transformé l’acte d’écrire en un acte de dévotion méritoire.25 Les premiers copistes du Coran cherchaient à créer des manuscrits dignes du texte sacré, utilisant des matériaux précieux (parchemin, puis papier, encres colorées, or) et développant des styles d’écriture qui alliaient lisibilité et esthétique.25 Un vieux proverbe arabe dit : « La pureté de l’écriture est la pureté de l’âme », soulignant le lien profond entre la forme calligraphique et la spiritualité.36 Cette origine sacrée explique le prestige immense de la calligraphie dans la culture islamique et son inscription récente (en 2021) sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.4

L’Évolution et la Diversité des Styles Calligraphiques

Au fil des siècles, les calligraphes musulmans, souvent des personnalités hautement respectées et érudites, ont développé une multitude de styles (khaṭṭ), chacun avec ses propres règles, proportions, esthétiques et usages privilégiés.28

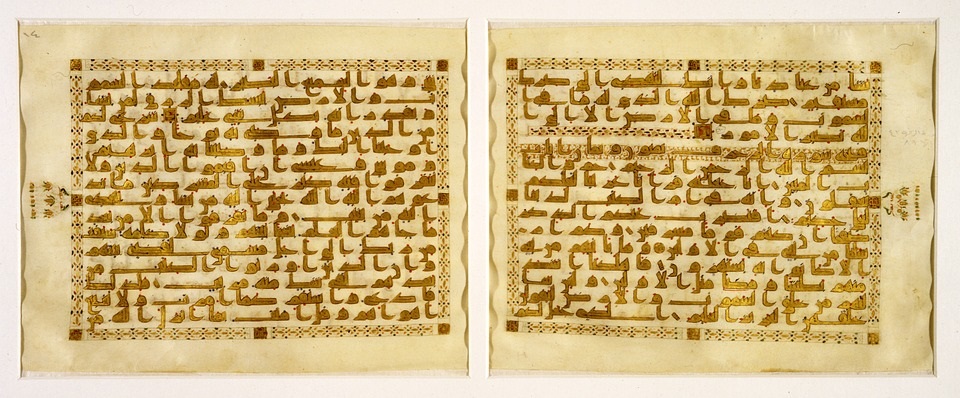

- Les Premiers Styles (VIIe-Xe siècles):

- Hijāzī: Style ancien, plutôt informel et incliné, utilisé dans certains des plus anciens fragments coraniques trouvés dans la région du Hedjaz.

- Kūfī (Coufique): Nommé d’après la ville de Koufa en Irak, un important centre intellectuel précoce. C’est le style dominant pour les Corans monumentaux des premiers siècles de l’Islam (VIIe-Xe s.). Il se caractérise par son aspect anguleux, géométrique, statique et monumental.25 Il existe de nombreuses variantes du Koufique : simple, feuillu, fleuri, tressé, carré (utilisé en architecture).

- L’Avènement des Styles Cursifs (dès le Xe siècle): Pour répondre aux besoins d’une administration et d’une production de livres croissantes, des styles plus fluides et rapides à tracer, dits cursifs (naskhī), se développent et se perfectionnent. La tradition attribue la codification des « Six Plumes » (al-aqlām al-sitta), les six styles cursifs canoniques, à des maîtres calligraphes comme le vizir Ibn Muqla (Xe s.), Ibn al-Bawwāb (XIe s.) et Yaqut al-Musta’simi (XIIIe s.).28 Ces styles incluent :

- Naskh: Style clair, arrondi, équilibré et très lisible. Il supplante progressivement le Koufique pour la copie des Corans à partir du XIe-XIIe siècle et devient le style d’imprimerie arabe le plus courant aujourd’hui.28

- Thuluth: Style majestueux et élégant, aux courbes amples et aux hampes allongées, souvent utilisé pour les titres de sourates dans les Corans, les inscriptions monumentales sur les mosquées et les œuvres calligraphiques décoratives.28

- Muḥaqqaq: Style clair et anguleux, aux lignes horizontales étirées, également utilisé pour les grands Corans.

- Rayḥānī: Version plus fine et délicate du Muḥaqqaq.

- Tawqīʿ: Style fluide utilisé pour les signatures et documents officiels des chancelleries.

- Riqāʿ: Écriture cursive simplifiée et rapide, utilisée pour la correspondance quotidienne et les notes (ancêtre de l’écriture manuscrite moderne).

- Les Styles Régionaux et Tardifs: D’autres styles importants se développent dans différentes régions du monde islamique :

- Maghribī: Style caractéristique de l’Afrique du Nord (Maghreb) et d’Al-Andalus, se distinguant par ses courbes profondes descendant sous la ligne, ses formes de lettres parfois archaïques et son trait souvent d’épaisseur uniforme.28

- Dīwānī: Style très cursif, ornemental et compact, développé à la chancellerie ottomane (Dīwān) pour les documents officiels. Les lettres sont très liées et les points souvent intégrés au tracé.31 Il existe une variante encore plus décorative, le Dīwānī Jali.

- Taʿlīq et Nastaʿlīq: Styles développés en Perse. Le Nastaʿlīq (contraction de Naskh et Taʿlīq), particulièrement élégant avec ses lignes descendantes fluides et ses contrastes entre pleins et déliés, est devenu le style prédominant pour écrire le persan, l’ourdou et d’autres langues de la région.28 Le Shikasta est une forme encore plus cursive et difficile à lire du Nasta’liq.28

La Calligraphie Aujourd’hui : Un Art Vivant

Loin d’être un art figé dans le passé, la calligraphie arabe continue de prospérer aujourd’hui.35 Elle reste un art sacré pratiqué pour la copie de versets coraniques ou de formules pieuses. Elle est également largement utilisée dans l’art contemporain, le design graphique (logos, affiches), l’architecture et la décoration intérieure, apportant une touche esthétique et spirituelle.35 Des artistes calligraphes, hommes et femmes 28, continuent d’explorer les possibilités infinies de cet art, en respectant les règles traditionnelles ou en les réinterprétant de manière moderne. Elle demeure un symbole fort de l’identité culturelle et religieuse du monde arabo-islamique, admirée bien au-delà de ses frontières.35

L’importance de la calligraphie dans l’art islamique découle en partie des réticences traditionnelles envers la représentation figurative d’êtres animés, en particulier dans les contextes religieux. L’écriture, porteuse de la parole divine, est ainsi devenue le principal champ d’expression de la créativité visuelle et de l’ornementation.25 Comme le souligne l’historien de l’art Oleg Grabar, l’écriture arabe s’est imposée comme le « procédé iconographique et ornemental majeur » de l’art islamique, lui conférant un semblant d’unité visuelle à travers sa vaste étendue géographique et historique.28